La batalla cultural se tragó al periodismo y lo regurgitó como meme: una caricatura de sí mismo, atrapada entre la lógica de la viralidad, la adicción al escándalo y el algoritmo como editor en jefe.

Por Matias Federico Boglione.

Lo que murió no es sólo un oficio, sino la idea de que informar con rigor era una forma de construir comunidad y pensamiento crítico. Lo reemplazó una competencia por gritar más fuerte y tener más likes.

El periodismo en terapia intensiva

En una era donde un influencer de TikTok puede dictar la agenda pública más eficazmente que un editor de un diario centenario, y donde políticos outsiders se comunican directamente con sus seguidores a través de transmisiones en vivo, el periodismo tradicional parece haber sido relegado al papel de espectador en su propio funeral.

Pero comencemos con una aclaración: al decir «muerte del periodismo», no nos referimos aquí a la desaparición de los periodistas como profesionales, sino al colapso de un ideal. Ese periodismo que investigaba y que servía como contrapeso al poder económico; que informaba con rigor y ética, y que ahora yace sepultado bajo una avalancha de desinformación, entretenimiento disfrazado de noticia y discursos polarizantes.

Según una encuesta de Gallup de 2024, solo el 31% de los estadounidenses confía en los medios para informar de manera completa, precisa y justa. En Argentina, el interés por las noticias ha caído 32 puntos desde 2017, y hasta el 45% de los argentinos evita las noticias por completo. La confianza en los medios está colapsando.

Al mismo tiempo, la concentración de la propiedad de los medios ha reducido la diversidad de puntos de vista (a pesar de las promesas de democratización de los discursos a partir del auge de las redes sociales) y ha creado conflictos de interés (para nada nuevos); lo que ha derivado en la supresión de información que contradice los intereses económicos de las corporaciones propietarias.

Es a partir de este contexto que realizaremos una autopsia del periodismo desde su función crítica y socialmente relevante.

El funeral del periodismo

No hay que ser muy perspicaz para notar que algo huele mal en las salas de redacción de los medios más importantes, y no es sólo por el humo que esparcen algunos mercenarios informativos que se presentan como periodistas: es el olor inconfundible de la descomposición de un modelo que alguna vez prometió ser el perro guardián de la democracia y la diversidad informativa. Ese modelo —el del periodismo como servicio público, fiscalizador del poder y constructor de ciudadanía— hoy respira con asistencia mecánica, mientras el infoentretenimiento, el clickbait y la propaganda disfrazada de pluralismo lo rodean como cuervos.

¿Alguien puede pensar en los periodistas de investigación?

Cada vez hay menos espacios y recursos destinados a la investigación periodística profunda. Según el Digital News Report 2024 del Instituto Reuters, sólo el 11% de los medios en América Latina sostiene una unidad dedicada exclusivamente a la investigación. El resto se conforma con notas de último momento, resúmenes virales o contenido patrocinado.

¿Las razones? Simples y brutales: los costos de investigar no compiten con los réditos inmediatos de lo polémico o lo viral, además de que incomodan a intereses que están fuertemente imbrincados con los propósitos de los propietarios de esos medios. La verdad no es tan importante como jugar con el algoritmo.

Crisis de legitimidad y confianza

La confianza en los medios tradicionales sigue desplomandose. En EE. UU., Gallup reporta que sólo el 7% de los jóvenes entre 18 y 29 años confía “mucho” en los medios de comunicación. En América Latina, un informe de Latinobarómetro 2023 mostró que la mayoría de la población no cree que los medios informen con imparcialidad ni transparencia.

Lo irónico es que, frente al descrédito del periodismo institucional, los vacíos informativos los ocupan actores igual o más problemáticos: influencers opinólogos, medios alternativos sin filtros éticos o «expertos» en nutrición, salud mental, finanzas personales, etc.

La famosa “objetividad periodística” —ese ideal del siglo XX— hoy ha sido desmantelada por el algoritmo, que no busca informar sino maximizar la permanencia del usuario en la plataforma. El resultado: un ecosistema de hipersegmentación, donde cada cual consume la realidad que más confirma sus prejuicios.

Los medios ya no compiten por ver quiénes informan mejor, sino quiénes distraen con más efectividad. En un sistema que premia la indignación, la polarización se ha conviertido en la nueva normalidad.

El periodismo devorado por el espectáculo y el capital

En la novela 1984 de Orwell, el Ministerio de la Verdad no informaba: fabricaba verdades. En nuestro presente, los medios tampoco informan: entretienen, polarizan, distraen, reafirman. Y lo hacen por una razón estructural: el periodismo ha sido subsumido por la lógica del capital y el espectáculo.

Noam Chomsky y Edward Herman lo advirtieron ya en Manufacturing Consent: los medios no están diseñados para informar a la ciudadanía, sino para proteger los intereses de quienes los financian y poseen, para que alimenten narrativas que permitan justificar medidas impopulares, guerras comerciales o movimientos geopolíticos. Robert McChesney profundizó en esta idea: el problema no es sólo qué se dice, sino lo que se elige no decir.

Afirmar que hay concentración mediática es una obviedad, pero nunca viene mal recordarlo. En América Latina, el 80% de los medios de mayor alcance pertenecen a un puñado de conglomerados económicos que operan, al mismo tiempo, en sectores como energía, finanzas o agronegocios. Los que deberían ser investigados son también los que pagan la cuenta.

Algoritmos y polarización: la tormenta perfecta

¿Qué pasó con la promesa de que internet vení a democratizar el conocimiento?. En teoría, cualquier persona con un celular puede convertirse en emisor. En la práctica, lo que tenemos es una plataformización del discurso, en la que el contenido que más circula no es el más verdadero, sino el más rentable emocionalmente: indignación, escándalo, humor negro, reafirmación tribal. ¿Qué lugar ocupa la verdad? Parece que ninguno muy relevante.

Otra obviedad: las redes sociales no son neutrales. Su arquitectura promueve la viralización de lo extremo, la simplificación de lo complejo y la confirmación de sesgos. Y si a eso le sumamos la presencia de políticos que entienden el juego mejor que muchos periodistas, tenemos como resultado una esfera pública que ya no delibera, sino que grita. Y entre gritos, no es posible ninguna construcción colectiva.

La polarización no es un efecto colateral. Es un negocio. La lógica amigo-enemigo —Carl Schmitt estaría orgulloso— se ha convertido en el principal motor de la industria mediática contemporánea. Ya no hay espacio para los matices, los grises, los análisis contextuales. Sólo importa si estás “de un lado o del otro”. Y el periodismo, como mediador social, queda atrapado en ese binarismo paralizante. Lo único importante es tener razón y gritar más fuerte. Cualquier opinión, por más constructiva y argumentada que sea, nos ubica, automáticamente, en alguno de los polos opuestos.

Capitalismo en crisis, medios en guerra

Todo esto ocurre, además, en un contexto de crisis estructural del capitalismo global: inflación persistente, concentración de la riqueza, degradación ambiental, incertidumbre laboral, crisis de representación. La consecuencia no es sólo económica, sino profundamente política. Y los medios, lejos de explicar, se convierten en parte de la maquinaria de legitimación o distracción.

Karl Polanyi, en La gran transformación, nos lo advirtió: cuando el capitalismo entra en crisis y el mercado no puede sostener las promesas de bienestar, resurgen con fuerza los movimientos extremistas, el autoritarismo, la xenofobia y la violencia política como lenguaje cotidiano. Lo vimos en los años 30 y lo estamos viendo hoy: le llamamos «batalla cultural».

En ese clima, los medios abandonan su rol de fiscalizadores del poder y pasan a funcionar como amplificadores de narrativas apocalípticas y como plataformas de resentimiento. La cobertura mediática ya no busca complejidad ni contextualizar: busca culpables. La crisis se ha convertido en un espectáculo. Todo lo que sucede, hasta los hechos más banales, se narran en clave de confrontación, urgencia y miedo. El periodismo, atrapado en esa lógica, perdió su capacidad de traducir el caos en sentido común compartido. Y sin sentido común, no hay comunidad posible.

Democracias frágiles, sociedades sordas

Sin información confiable, sin escrutinio al poder, sin investigación independiente, lo que queda es ruido. Y en el ruido, ganan siempre los que más gritan… o los que más dinero tienen para amplificar su voz.

La saturación de información (que es otra forma de desinformación y manipulación) ha generado una ciudadanía que ya no puede diferenciar hechos de opiniones, periodismo de propaganda, análisis de meme. Las universidades enseñan “pensamiento crítico”, pero los medios lo anestesian minuto a minuto con microescándalos, titulares incendiarios y debates falsamente equilibrados que ponen en igualdad a un científico y a un terraplanista.

El debate público ha sido sustituido por una agotadora batalla cultural donde ya no se discuten ideas, sino identidades. Ser “de un lado” u “otro” se convierte en una definición existencial. El otro deja de ser adversario para convertirse en enemigo. Y en esa lógica no hay espacio para el periodismo, porque el periodismo exige incomodar a todos en igual medida.

Este fenómeno no sólo destruye el periodismo, sino que erosiona el tejido comunitario: la base de una democracia saludable. La conversación pública ya no busca consensos ni verdades comunes. Escuchar al otro, cambiar de opinión o aceptar una crítica bien argumentada se ha vuelto algo impensable.

En un sistema democrático sano, el periodismo funciona como, un regulador del poder económico. Cuando esa regulación desaparece, la presión crece hasta que estallan los extremos. Lo estamos viendo: renacer de ultraderechas con discursos paranoides, criminalización de la disidencia, persecución a minorías, exacerbación del miedo al otro. Y en paralelo, un progresismo atrapado en su propia burbuja de corrección política, más preocupado por ganar debates en redes que por construir mayorías sociales.

El resultado: sociedades cada vez más fragmentadas, incapaces de construir un nosotros compartido.

¿Muerte o metamorfosis?

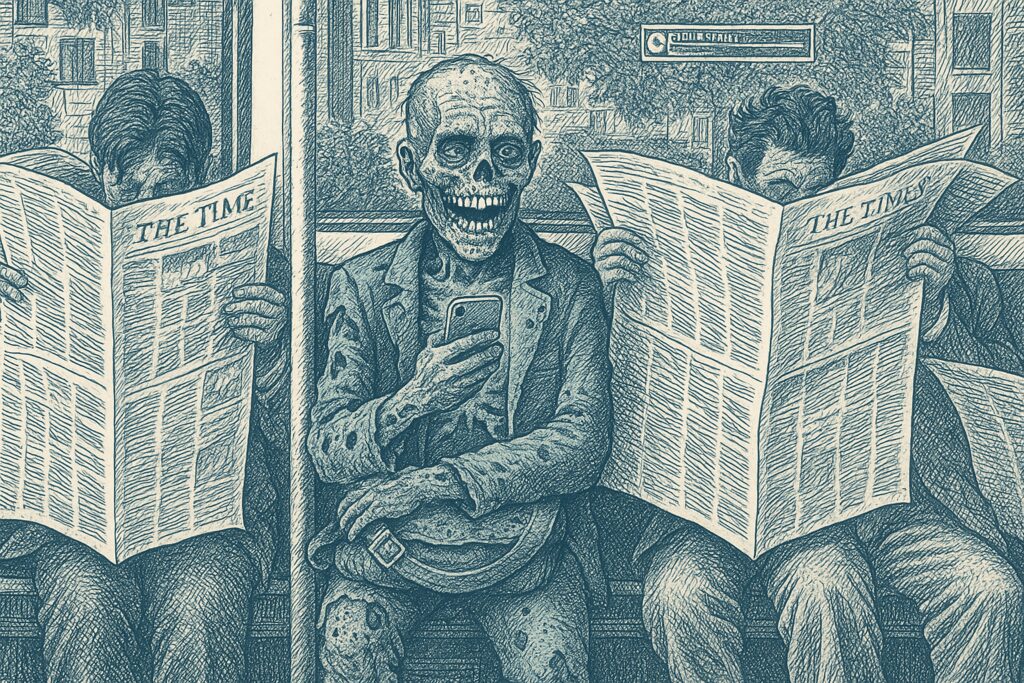

¿Murió el periodismo o simplemente mutó en algo que aún no comprendemos del todo? Queda abierta la posibilidad de que no estemos frente a un cadáver, sino ante una criatura mutante, un zombie: algo que conserva rastros del periodismo clásico, pero deformado, enfermado por la era digital, la economía de la atención y la híperpolarización.

Pero ánimo, que no todo está perdido (nunca lo estará). Existen proyectos independientes que, con escasos recursos, siguen apostando a la investigación rigurosa, la denuncia de abusos y la exposición del poder. Medios como El Surtidor (Paraguay), La Silla Vacía (Colombia), CIPER (Chile) o Chequeado (Argentina) son ejemplos en América Latina de un periodismo incómodo, de trinchera, que insiste en servir al bien común. En otros casos, periodistas desplazados de los medios tradicionales reaparecen en newsletters, podcasts o canales de YouTube, construyendo su propio nicho de comunidad informada.

Pero estos ejemplos, si bien valiosos, no alcanzan a contrarrestar la distracción programada. La mayoría de estas experiencias sobreviven más por militancia que por sustentabilidad. Y muchas veces, al insertarse en la misma lógica de las redes, terminan forzadas a adoptar códigos virales, simplificaciones o grietas temáticas para poder existir.

El espejismo de la “pluralidad”

Otro síntoma de esta metamorfosis incompleta es la ilusión de pluralidad: el hecho de que hoy existan millones de voces en circulación no significa que exista verdadero debate o diversidad de opiniones. Por el contrario, la fragmentación ha llevado a la creación de cámaras de eco, donde cada tribu se autoafirma y se vuelve impermeable a cualquier mirada externa.

Los algoritmos hacen lo suyo, reparten alimento ideológico a cada bando, y refuerzan la sensación de estar “informado”, cuando en realidad estamos entrenados para consumir “nuestra verdad”.

Tal vez uno de los síntomas más sutiles (y peligrosos) de esta transformación es la deriva moralizante del periodismo. En vez de investigar hechos, el periodismo zombie muchas veces se limita a condenar conductas, a marcar el bien y el mal según los valores de su público o limitarse a hechos meramente policiales y polémicos. El resultado es un periodismo performático, indignado, tribunero y chicanero. Ya no hay espacio para la complejidad. No hay dudas. No hay matices. Las preguntas ya no son importantes. Incomodar ya no es sinónimo de transformación social.

Periodismo, Q.E.P.D.

El periodismo se ha vuelto un zombi digital que deambula entre titulares virales, debates vacíos y fragmentos de indignación.

Lo que murió, entonces, no es sólo una forma de ejercer una profesión. Lo que murió la idea de que el acceso a la verdad es un derecho colectivo y no un bien transable. Murió el periodismo como servicio público, como instrumento de control social y como puente entre la ciudadanía y la realidad. Lo reemplazó una caricatura: el notero viral, el opinólogo de turno, el influencer comprometido con su propia marca personal.

¿Hay mutaciones? Sí. ¿Hay resistencia? Sin dudas. Pero son excepciones heroicas en un sistema que recompensa lo simple, lo espectacular, lo tribal. Las nuevas voces informativas muchas veces terminan atrapadas en la misma lógica de polarización y urgencia que prometían superar. La batalla cultural se tragó al periodismo y lo regurgitó como meme.

Tal vez no sea el final definitivo. Tal vez, en algún rincón periférico y contradictorio, florezca una nueva forma de hacer periodismo: menos solemne, más participativo y más incómodo. Pero para que eso ocurra, tal vez haya que aceptar primero que el periodismo que conocimos ya no existe.

Y si algún día vuelve, que no lo haga para contarnos lo que pasó, sino para ayudarnos a entender qué carajo nos pasó a nosotros.