En la era del autoritarismo cool, el principal mérito de la política ya no pasa transformar la realidad, sino en convertirla en un infinito espectáculo; una hiperrealidad donde todo es visible pero nada es verdadero. Bienvenidos y bienvenidas a la democracia iliberal.

Por Matias Boglione, Co Director de EDP.

Gobernar es purificar: enemigos afuera, leales adentro.

Introducción: entretenimiento para matar la democracia

En este demoníaco siglo XXI, el autoritarismo contemporáneo ya no necesita de fuerza bruta para imponerse. Sólo basta con tener buena prensa, un ejército de bots y una sólida maquinaria de violencia simbólica. Si los autócratas del siglo pasado se imponían con balas, los nuevos lo hacen con votos y un sinfín de selfies.

La democracia liberal, a través de sus defensores, se nos ha presentado como una especie de milagroso equilibrio entre libertad e instituciones, pero ese equilibrio, si es que alguna vez existió, se rompió hace tiempo. El consenso liberal, en su obsesión por negar el conflicto social, terminó vaciando de sentido la política misma y la redujo a una simple “gestión de voluntades”.

Carl Schmitt, desde una tradición opuesta, explicó que toda comunidad política se define precisamente por la distinción entre amigo y enemigo. Cuando esa diferencia se disuelve, lo político se evapora y el poder real se esconde bajo la apariencia de neutralidad. ¿Les suena?

El resultado es lo que Fareed Zakaria llamó democracia iliberal: sistemas donde se vota, pero la libertad muere lentamente entre aplausos, anuncios grandilocuentes y promesas de refundación nacional. Bienvenidos y bienvenidas al gobierno de las formas vacías, donde el acto electoral se celebra como rito sagrado, aunque el poder real se concentra cada vez más y las decisiones más importantes se toman cada vez más lejos de la ciudadanía.

En realidad, el problema del liberalismo no es que haya fracasado, sino que tiene demasiado éxito. En su neurótica manía por blindar lo institucional, termina construyendo una trampa: legaliza el saqueo, protege los privilegios y diseña un sistema que garantiza la impunidad de los poderosos. Lo institucional, despojado de contenido político, se convierte en una tecnología de dominación cada vez más sofisticada y, por lo tanto, difícil de desmontar.

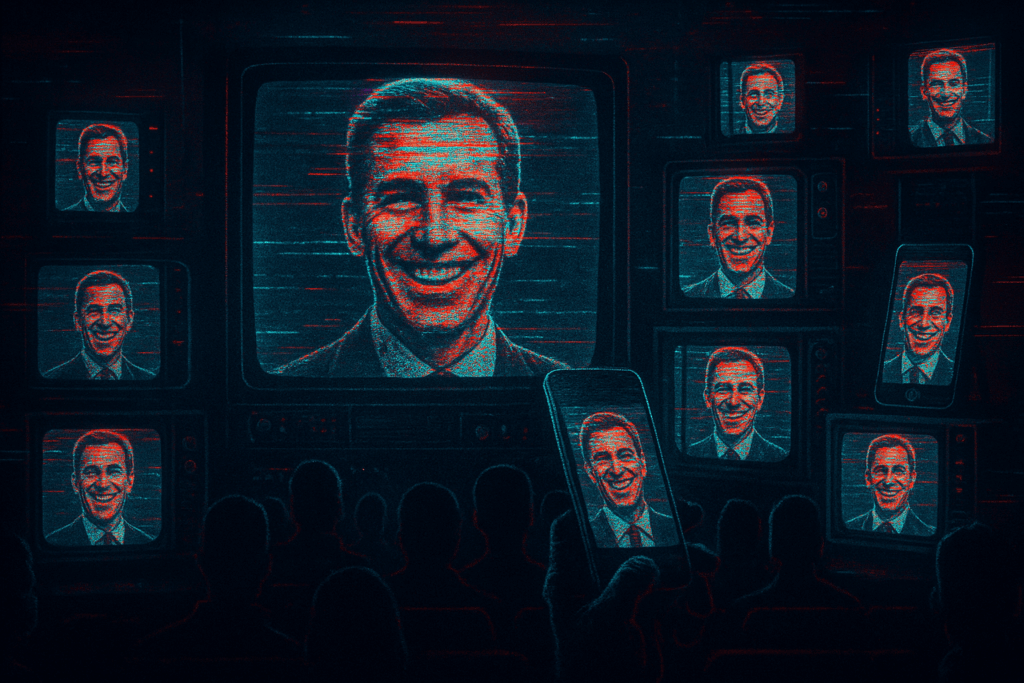

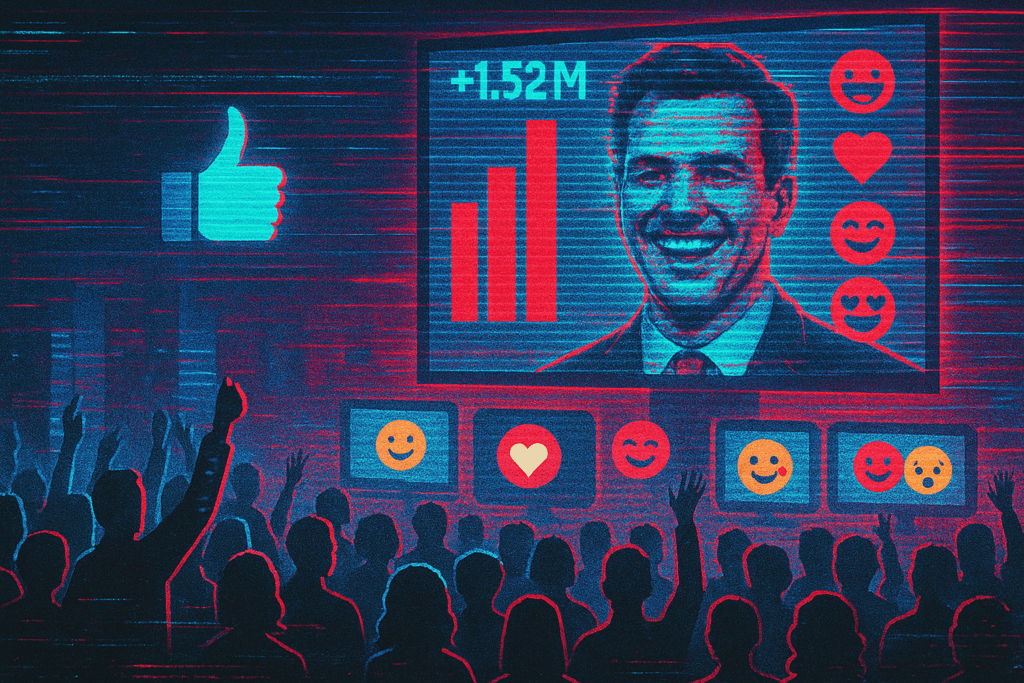

La mayoría de los líderes del mundo ni siquiera necesitan gobernar porque la política se vive como una simple performance. Ahora alcanza con protagonizar, saber twittear y desviar la atención. El principal mérito ya no pasa por usar la política para transformar la realidad, sino para volverla un interminable espectáculo. En este teatro de ilusiones y pantallas, lo real ya no representa nada. Sólo se representa a sí mismo. La política ahora no es más que un simulacro de participación, una hiperrealidad donde todo es visible pero nada es verdadero. Y, mientras tanto, aplaudimos extasiados.

Paso 1: la ilusión de elegir

El truco no está en quitarte la libertad, sino en convencerte de que todavía la tienes. Por eso, la primera regla del manual es simple: promete salvar la democracia. O la libertad, la civilización, la cultura, la nación o los valores…da igual. En definitiva, cualquier palabra que aún provoque lágrimas patrióticas o sensibilización nacionalista barata. Luego, cambia su significado constantemente, hasta que ya nadie sepa muy bien de qué se trata eso que intentas salvar.

Así lo hizo Javier Milei, que gritó contra “la casta” para luego construir un gobierno plagado de burócratas y opositores reciclados a los que pasó de llamar “delincuentes” a “héroes” en 24hs; un pequeño círculo de poder que vive alegremente ocupando cargos en el Estado argentino desde hace décadas y que son de la más variada ideología.

O Nayib Bukele, que invocó al pueblo mientras transformaba la seguridad pública en un estado de excepción permanente, con decenas de miles de detenidos sin juicio y una narrativa épica de “mano dura”. O como Donald Trump, que juró “devolver el poder al pueblo”, pero lo usó para erosionar la confianza en las instituciones democráticas y convertir la mentira en doctrina política.

En el fondo, no importa mucho qué es lo que prometen “salvar”. Lo realmente importante es que en realidad nos ofrecen una fe ciega. Que el ciudadano deje de ser un actor involucrado, para convertirse en creyente. Que ya no participe, sino que adore sin cuestionamiento. Esta es la ideología más perfecta: aquella que triunfa sobre quienes creen haber escapado de ella.

En este contexto, el miedo se convirtió en la forma de organización social más elegida. Miedo al caos, a la pobreza, al feminismo, al progresismo, a los inmigrantes, al socialismo… da igual. Levitsky y Way hablaron de populismo competitivo para describir estos regímenes que conservan elecciones pero manipulan todo lo demás. Schmitt, con su cinismo teológico, se reiría satisfecho: sigue mandando quien decide sobre el enemigo.

Las referencias culturales no sólo ayudan a entender esto, sino que nos dan pistas sobre el funcionamiento de estos mecanismos que utilizan el miedo como arma disciplinadora. En The Truman Show, el protagonista vive una vida entera dentro de un decorado televisivo sin saberlo: una metáfora perfecta del ciudadano contemporáneo que confunde visibilidad con libertad.

En 1984, Orwell ya nos advertía que el control no necesita violencia si logra colonizar el lenguaje; basta con llamar “paz” a la guerra y “orden” a la represión. Y en Don’t Look Up, la sociedad entera se niega a mirar el meteorito que la destruirá, entretenida con escándalos mediáticos. La ignorancia convertida en espectáculo y, sobre todo, en fuente de gran orgullo. Cualquier semejanza con la realidad, no es coincidencia.

Paso 2: la captura institucional: convertir el Estado en una secta

Gobernar es purificar: enemigos afuera, leales adentro. Destruir la división de poderes no requiere un golpe, solo paciencia. Primero se judicializa la política: se acorrala a los adversarios mediante causas selectivas (da igual quiénes son inocentes y quiénes no) y se proclama la defensa de “la república”. Luego se cooptan los parlamentos a fuerza de decretos, y el lobby corporativo se disfraza de eficiencia técnica y promesas de “inversiones”.

Así, el Estado se vuelve una secta con forma de administración. Los organismos de control se transforman en extensiones del poder ejecutivo y el poder judicial en oficinas de aprobación moral. Las élites económicas se presentan como neutrales, guardianas de la racionalidad, y los medios amplifican la ilusión o distraen con banalidades.

El poder ya no necesita reprimir, porque actúa gestionando la vida: regula, normaliza, produce subjetividades dóciles. Este razonamiento, llevado al límite, se convierte en lo que Agamben llamó el estado de excepción permanente. Lo extraordinario se normaliza. Lo ilegal se legisla y el control se disfraza de protección. ¿Les suena?

Las redes sociales son hoy el laboratorio perfecto de esa biopolítica. Los gobiernos comunican “sin intermediarios”, pero esa inmediatez es una ilusión porque es el medio perfecto para filtrar la información y moldear el afecto colectivo. La censura ya no prohíbe; distrae. El control se ejerce a través de la saturación del espacio.

Rusia, Venezuela, Turquía, Israel y Argentina ilustran distintas versiones del mismo guión: sistemas donde la legitimidad electoral sirve para blindar el control informativo. Putin mantiene una democracia plebiscitaria controlada por televisión; Maduro reconfiguró las instituciones en nombre del pueblo; Erdogan transforma la fe religiosa en hegemonía política; Netanyahu justifica el genocidio de un pueblo como autodefensa moral; Argentina, con su larga historia de crisis institucionales, oscila entre judicializaciones y operaciones mediáticas que buscan proscribir y perseguir opositores.

En todos los casos, la política se convierte en una ficción donde los ciudadanos creen participar mientras son observados. Como en The Waldo Moment, el payaso digital que gana elecciones satirizando a la clase política termina siendo más autoritario que ellos. Cualquier semejanza con Milei o Zelenski, no es coincidencia.

Paso 3: cambia las reglas del juego, legalmente y en nombre del pueblo

Nada más democrático que votar la abolición de la democracia. Una vez consolidado el relato, llega la hora de reformar la ley para proteger al líder. El truco está en hacerlo “por consenso”, es decir, con la oposición rendida, humillada o directamente comprada. Se manipula la constitución, se reorganizan los tribunales y se institucionaliza la impunidad con sello notarial.

El populismo mediático, como brillantemente lo llamó Ernesto Laclau, funciona porque construye un “pueblo” emocionalmente unificado frente a un enemigo difuso. Guy Debord, en cierta forma, lo había anticipado: el espectáculo no es una colección de imágenes, sino una relación social mediada por imágenes. En este siglo, esa mediación se volvió prácticamente total.

Las reformas legales, los decretos y las “consultas populares” son apenas la escenografía de una política que ya no necesita deliberar: solo mantener la atención del público. Se gobierna con titulares, desinformación y declaraciones incendiarias. La discusión pública se reduce a quién tiene razón, mientras el poder se configura sin resistencia.

El espectador político contemporáneo no busca justicia ni coherencia. Lo que busca son estímulos. La indignación ya no funciona como motor de transformación de la realidad, sino apenas como anestesia moral.

Paso 4: crea enemigos internos

Un pueblo dividido es un pueblo manejable. Toda autocracia necesita su villano. Por eso, la polarización no es un accidente ni mucho menos una reacción colateral al acto de gobernar: es una estrategia de control emocional. El truco consiste en controlar la narrativa de lo decible, o lo que es lo mismo, aquello que puede ser dicho.

Angenot lo describe como el campo de lo decible: el conjunto de ideas, emociones y palabras que pueden circular y decirse legítimamente en una sociedad. Los autócratas no prohíben hablar, pero colonizan el lenguaje. Amplían tanto el campo de lo absurdo que lo indecible comienza a parecer sensato, lo intolerable se vuelve normal y lo injustificable, al menos, debatible. Bienvenidos y bienvenidas al mundo del revés.

Los medios, obviamente, cumplen aquí una función clave, porque legitiman lo que en otra circunstancia causaría escándalo o rechazo generalizado. Discursos racistas, teorías conspirativas, apologías de la violencia y simples mentiras se instalan en horario central como si fueran inocentes “opiniones”. Mercenarios de la información al servicio del poder, capítulo mil.

Ejemplos abundan. Trump convirtió la mentira sistemática en identidad política: la verdad dejó de importar y todo se trata de dar un buen espectáculo, incluso persiguiendo periodistas. Bolsonaro fundó un evangelio del odio donde la ciencia, la prensa y el arte eran enemigos del pueblo. Milei, por su parte, construyó una épica antisistema contra “la casta” mientras se rodeaba de ella, transformando el cinismo en método de gobierno.

En todos los casos, la política se convierte en entretenimiento bélico. V de Vendetta lo retrata con precisión: un régimen autoritario que gobierna mediante el miedo mediático. The Hunger Games muestra su versión más cruel: el espectáculo de la violencia como mecanismo de cohesión. En ambos casos, el público aplaude mientras se consume a sí mismo.

Paso 5: conviértete en el héroe antisistema que lo controla todo

El outsider es el nuevo establishment. El manual enseña que, una vez instalado, el autócrata debe rodearse de aduladores obedientes que a todo le digan que sí. No necesita colaboradores críticos ni técnicos especializados: sólo necesita fans. La política se convierte en un culto a la personalidad, donde la crítica es traición y la adulación, virtud cívica. ¿Les suena Javier Milei?

Este paso lleva al autócrata de ser el marginal al mesías digital. El discurso antisistema termina institucionalizando el cinismo. Como advierte el historiador estadounidense Timothy Snyder en su libro The Road to Unfreedom, el objetivo no es convencer, sino saturar el espacio público de mentiras hasta que la verdad pierda sentido o poco relevante.

Los aduladores cumplen una función biopolítica clave al alimentar el narcisismo del líder mientras neutralizan cualquier resistencia dentro del gobierno. El poder se vuelve masturbatorio: un espejo infinito que devuelve la misma sonrisa.

Así como el Joker, un individuo marginado que, cansado de ser ignorado, convierte su rabia en espectáculo político. O como Homelander, el superhéroe fascista que se cree salvador mientras destruye todo lo que toca. Son parábolas contemporáneas del poder sin límites morales, sostenido por un público fascinado con su propia destrucción.

Paso 6: el aplauso final para desaparecer entre ovaciones

La libertad no se pierde con balas, sino con mayorías parlamentarias. En las democracias contemporáneas, en las que la ciudadanía se convirtió en una simple espectadora que confunde indignación con acción, el ejercicio democrático se parece a una película que ya sabemos como termina (siempre ganan los mismos).

El espejismo es perfecto. Creemos elegir, pero todo ya fue elegido por nosotros, ya sea por algoritmos o por intereses corporativos. Lo que no terminamos de percibir es que la política ha quedado reducida a un simple dispositivo de entretenimiento, un ciclo de emociones programadas donde la libertad queda diluída en un maremoto de información irrelevante y mentiras diagramadas.

Ya ni siquiera hace falta destruir la democracia; basta inventar escándalos que contribuyan a la distracción cotidiana. No es que las urnas mientan, sino que las seguimos tomando como oráculos ritualistas que, en el fondo, no cambian las cada vez más agobiantes condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población.

Mientras el show continúe, la libertad se seguirá apagando entre aplausos, como un truco de magia que preferimos no entender para no perder la ilusión. Queda una pregunta flotando que, aunque incómoda, es urgente y necesaria: ¿podemos reinventar la democracia antes de que se vuelva irrelevante o es demasiado tarde?