Armenios y azeríes ¿un conflicto perpetuo?

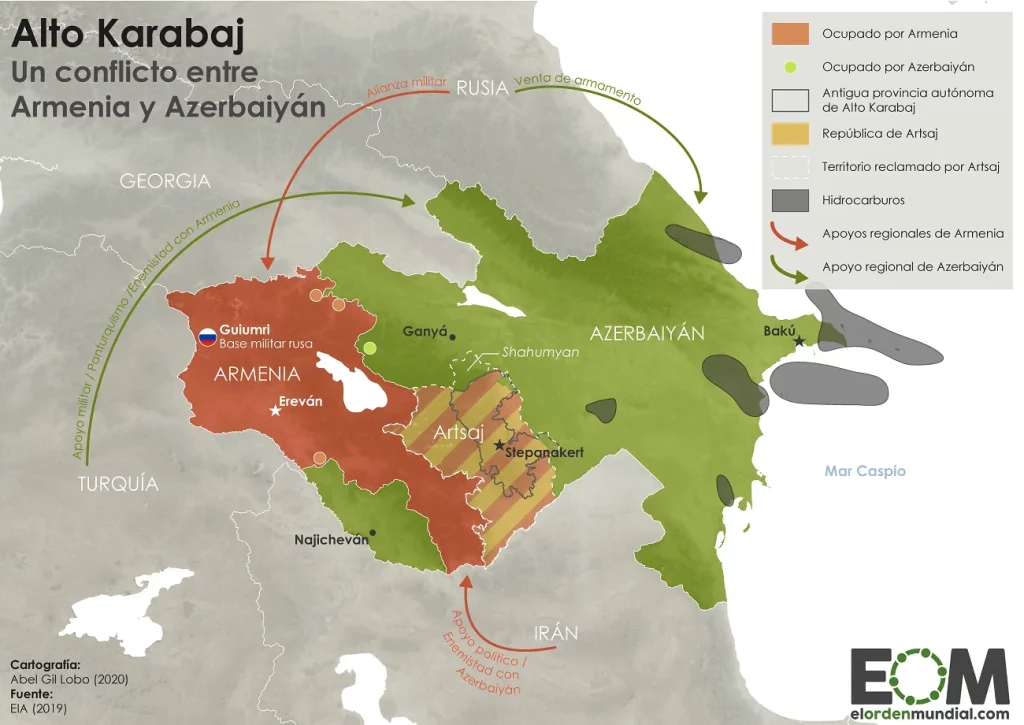

El conflicto entre armenios y azeríes, desde un punto de vista teórico, contrapone la legalidad del derecho internacional con el de la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, es claro que, si la autodeterminación de los pueblos implica la eliminación del ‘otro’ no habrá paz, ni para uno ni para otro. | Imagen: Escenario Mundial.

Por Illimani Patiño

Hoy, 13 de septiembre de 2022, despertamos con la noticia de un nuevo ataque del ejército azerí al territorio armenio. El conflicto podría escalar de nuevo a una guerra total. En la memoria de ambos pueblos está la guerra de Nagorno Karabaj de 2020.

Armenios y azaríes, ¿justicia histórica o conflicto perpetuo?

Son las nueve de la mañana en el puerto petrolero de Bakú, a orillas del mar Caspio. Una brisa fresca se eleva por los callejones de la ciudad vieja, aquella que recibiera a viajeros como Marco Polo, literatos, religiosos y comisarios políticos en su paso por los antiguos caminos de la Ruta de la Seda.

Este era el punto de encuentro de muchos mundos. Por casi un milenio convivieron allí persas, rusos, judíos, kurdos, árabes, armenios y azeríes (además de otros pueblos túrquicos). Este fue un puente entre oriente y occidente, entre el islam y el cristianismo.

En la arquitectura de la ciudad antigua se denota la influencia de todos pueblos que la habitaron. Lo persa, lo túrquico y lo armenio se mezclan en las fachadas de las mezquitas y los palacios de los reyes Shirvanshah, la última dinastía que mantuvo a la región independiente hasta el siglo XVII.

Algunas calles a las afueras de la ciudad antigua se despliegan calles de edificios administrativos de la época soviética, mientras que en la línea costera se erigen edificios modernistas que distinguen al ‘nuevo rico’ de la región. La ciudad parece combinar aspectos de Dubai, Moscú y Jerusalén.

El puerto de Bakú, capital y ciudad más poblada de Azerbaiyán, del mar Caspio y del Cáucaso, es uno de los primeros lugares en ser visitados por turistas.

Caminando hacia la estación central, nos encontramos con el otrora barrio armenio de la ciudad, el Ermenikend. Armenios y azeríes, las dos mayorías demográficas del Cáucaso, comparten gran parte de sus tradiciones a pesar de las diferencias religiosas. Hasta hace 30 años eran comunes los matrimonios mixtos y gran parte de los habitantes de la religión hablaba la lengua de sus vecinos.

Parece una paradoja que Yerevan, actual capital de Armenia tuviera una mayoría musulmana en el siglo XIX. Así mismo, Bakú tenía una viva comunidad armenia que contabilizaba 200 mil personas hasta su expulsión en 1990. El poeta y músico armenio del siglo XVIII Sayat-Nova compuso gran parte de su trabajo en azerí. Mientras que el primero en extraer petróleo en Bakú fue un armenio, en 1871.

Bakú fue uno de los mayores centros petroleros de la antigua Unión Soviética y actualmente es el centro científico, cultural e industrial de Azerbaiyán. En enero de 2018, Bakú tenía una población de 2 262 600 habitantes,4 de los cuales 153 400 eran desplazados internos y 143 400 refugiados de la guerra de Alto Karabaj.

Poco queda hoy de los muchos siglos de convivencia pacífica entre los pueblos que habitaban la ciudad. Hoy, 13 de septiembre de 2022, despertamos con la noticia de un nuevo ataque del ejército azerí al territorio armenio. El conflicto podría escalar de nuevo a una guerra total.

En la memoria de ambos pueblos está la guerra de Nagorno Karabaj de 2020, así como las masacres, violaciones, saqueos y expulsiones forzadas en medio del conflicto sucedido entre 1988 y 1994. Incluso, podríamos situar el inicio del conflicto en 1918, cuando la primera guerra entre las nacientes repúblicas armenia y azeríes darían paso a las primeras expulsiones y masacres. Solo el dominio soviético lograría la paz. Su fin revivió viejas rencillas.

Los medios occidentales suelen describir este conflicto como una lucha por un territorio disputa (Nagorno Karabaj). Sin embargo, visto desde adentro, el conflicto es percibido por ambos como el esfuerzo vital para la supervivencia y la consolidación de sus naciones.

Orígenes: más allá del Jardín Negro

El nombre Nagorno Karabaj representa la pluralidad histórica de la región: la combinación de la palabra montaña en ruso y el persa-turco ‘jardín negro’ que denotaba la topografía y la riqueza de sus suelos. La región es precisamente el área donde se encontraban ‘montañeses’ cristianos armenios y pastores musulmanes azeríes. Estos últimos buscaban en las montañas pastos para sus ganados. Históricamente la mayoría ha sido armenia (quienes conocen a esta región como Artsaj), pero por muchos siglos la han habitado y dominado persas y turcos que dejaron en la región una importante minoría musulmana azerí.

El Alto Karabaj o Nagorno Karabaj es una conflictiva región de Transcaucasia perteneciente, de iure, a Azerbaiyán pero controlada de facto en su mayor parte por el gobierno de la República de Artsaj. En septiembre de 2020 se produjeron nuevos combates entre fuerzas armenias y azerbaiyanas, en la zona de Nagorno Karabaj, con el resultado de miles de muertos y un convenio firmado entre Azerbaiyán y Armenia bajo auspicio de Rusia que obliga los armenios a entregar la región a Azerbaiyán.

A pesar de su mayoría armenia, la región fue entregada por Stalin a la República Soviética de Azerbaiyán en 1921. Es así como actualmente Nagorno Karabaj es reconocida internacionalmente como parte de Azerbaiyán. En 1987 el parlamento regional de Nagorno Karabaj solicitó ser unificada a Armenia dentro de la Unión Soviética.

El rechazo por parte de Bakú y Moscú a esta petición desencadenó una cruenta guerra que terminó en triunfo pírrico para Armenia, el establecimiento de la República de Artsaj y la expulsión de más de 30 mil azeríes. En la guerra 2020 Azerbaiyán logró recuperar una parte importante de este territorio.

Sin embargo, la complejidad de este conflicto no responde solamente a la disputa por Nagorno Karabaj. Como mencionamos anteriormente, armenios y azeríes convivían no solo en esta región, sino prácticamente en todas las ciudades del Cáucaso. En Tblisi (Georgia), Ganja y Sheki (Azerbaiyán), o en Syunik y Gyumri (Armenia), se pueden encontrar rastros de antiguas mezquitas e iglesias de armenios y azeríes.

Es decir, no hay territorio para dividir porque por siglos ambos pueblos habían vivido conectados. Para solucionar este nudo gordiano que ha logrado perpetuar este conflicto por más de un siglo, debemos comprender los relatos de cada uno. Concretamente, es preciso señalar la forma en que cada relato invisibiliza la existencia del otro.

La historia como instrumento de movilización nacional

Al oeste norte de la capital armenia, a escasos 30 minutos del centro histórico y con una vista privlegiada al bíblico Monte Ararat, se encuentra la ‘llama eterna’ como recuerdo de uno de los crímenes más atroces del siglo XX: el Genocidio Armenio.

Unos meses después, se desencadenaría el primer conflicto entre azeríes y armenios. En 1918 hubo masacres y expulsiones de armenios en Bakú, Nakhichevan y Ganja. En Bakú serían también masacrados azeríes por parte del ejército bolchevique y fuerzas paramilitares armenias. Paralelamente. Los azeríes de la actual región armenia de Zangezur fueron también expulsados. Más tarde, durante la época soviética, miles de azeríes serían expulsados de Armenia para acomodar a los armenios que llegaban de la diáspora.

1.7 millones de armenios del este de Anatolia fueron asesinados por el Imperio Otomano en 1917. Otros cientos de miles fueron expulsados, muchos de los cuales se establecieron en la actual Armenia.

El genocidio es el elemento central en la relación de Armenia con sus vecinos. Ni Turquía ni Azerbaiyán han reconocido la existencia de este atroz suceso. Para los armenios, Nagorno Karabaj representa el esfuerzo del pueblo túrquico (azerí o turco) para finalizar lo iniciado en 1917 y continuado con las masacres de Sumgayt y Bakú en 1988 y 1990. Ellos no se refieren solo a su desaparición física sino también a la espiritual. En Nagorno Karabaj nacieron muchos de sus referentes políticos, religiosos y literarios.

Azerbaiyán ya se ha encargado de intentar borrar parte de la historia armenia en sus territorios: en Nakhichevan han destruido cementerios armenios milenarios mientras que en el resto del país han borrado escrituras armenias en iglesias antiguas, afirmando que estas fueron construidas por los ‘Albanos del Cáucaso’, otro de los pueblos indígenas de la región.

Un signo sutil de esta animadversión es que hasta hoy la palabra azerí no se usa en el idioma armenio. Estos se refieren a los azeríes como ‘turcos’. Los armenios ven en sus vecinos del este y el oeste la misma amenaza a su existencia.

Imágen de archivo de armenios desplazados. Joe Biden se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio que reconoce como un genocidio a la matanza de alrededor de 1,7 millones de armenios a manos de fuerzas turcas otomanas.

Para los azeríes, Karabaj es la cuna de sus grandes músicos y poetas. La ciudad de Shusha es considerada como su capital cultural. Ellos argumentan haber mantenido una presencia sostenida por medio milenio. Consideran un crimen de guerra la masacre de Khojali, donde en 1994 fuerzas armenias asesinaron más de 500 civiles que huían de las hostilidades, así como del desplazamiento forzado de 30 mil civiles de Nagorno Karabaj. Cientos de miles también fueron forzados dejar Armenia con el fin de la Unión Soviética.

Estos refugiados han sido activos en la sociedad civil azerí al pedir a sus gobernantes el derecho al retorno. En su visión, ellos han sido quienes han sido desplazados, fuera hace 30 o hace 100 años. Al preguntarle a un taxista de Bakú sobre su origen, manifestó ser de Yerevan aunque su familia llevaba más de dos generaciones desplazada.

El deseo de retorno va en muchos casos más allá de la disputa sobre Nagorno Karabaj, muchos quieren volver también a Yerevan y otras regiones del actual Armenia. La familia del héroe nacional y padre del actual presidente de Azerbaiyán Heydar Aliev es originaria del sur de Armenia.

Conclusión: un siglo de guerra fraticida

Este no es un conflicto antiguo o milenario. Azeríes y armenios convivieron en la región por casi un milenio y solo sería hasta hace un siglo cuando las ideas nacionalistas exacerbados por los sucesos geopolíticos generarían una división profunda. Es muy interesante escuchar en Yerevan y Bakú como prácticamente todos culpan a Rusia por este conflicto. Los armenios los culpan de dar Nagorno Karabaj a los azeríes, mientras que los azeríes culpan a Rusia de estar detrás de Armenia en las últimas guerras. Todos recuerdan y añoran los tiempos de convivencia mutua, aunque aseguran que es imposible retornar a esta realidad.

El problema en este conflicto son tanto los errores cometidos en el último siglo como la incapacidad de desarrollar un modelo que concilie las aspiraciones nacionalistas con la realidad de un territorio que no puede ser dividido sin eliminar al ‘otro’. No nos referimos solo a eliminar físicamente, sino también eliminar su historia y su pertenencia cultural. La lógica del miedo justifica cometer cualquier crimen.

Hace 30 años los azeríes atacaron a los armenios tanto como ‘castigo’ y venganza a su deseo de autodeterminación. Al vencer, los armenios procedieron expulsando a los azeríes de las zonas circundantes a los enclaves armenios. 30 años después, los hijos de esos refugiados azeríes recuperaron sus territorios y expulsaron a las familias armenias de estos territorios.

Fuente: El Orden Mundial.

Hoy, con un Azerbaiyán poderoso en lo político y en lo económico, los armenios temen que su deseo de venganza sea aún mayor. Europa, por su parte, ha callado frente a las últimas agresiones azeríes. Lo importante para ellos parece ser mantener el flujo de gas azerí.

Desde una perspectiva teórica, este conflicto contrapone la legalidad del derecho internacional con el de la autodeterminación de los pueblos. Sin embargo, es claro que, si la autodeterminación de los pueblos implica la eliminación del ‘otro’ no habrá paz, ni para uno ni para otro. No serán los gobiernos quienes encuentren una salida pacífica y sostenible al conflicto, porque ellos tienen todos los incentivos para continuar un conflicto que desvía la atención de sus constituyentes sobre los problemas internos de sus países (corrupción, desigualdad, falta de oportunidades)

Será solo la sociedad civil la que pueda tender puentes, sea reconstruyendo los vínculos del pasado o creando nuevas relaciones de cooperación y entendimiento. El problema es que esto solo se logrará con una revisión crítica de los errores históricos propios. Nada más difícil en un proceso de construcción nacional