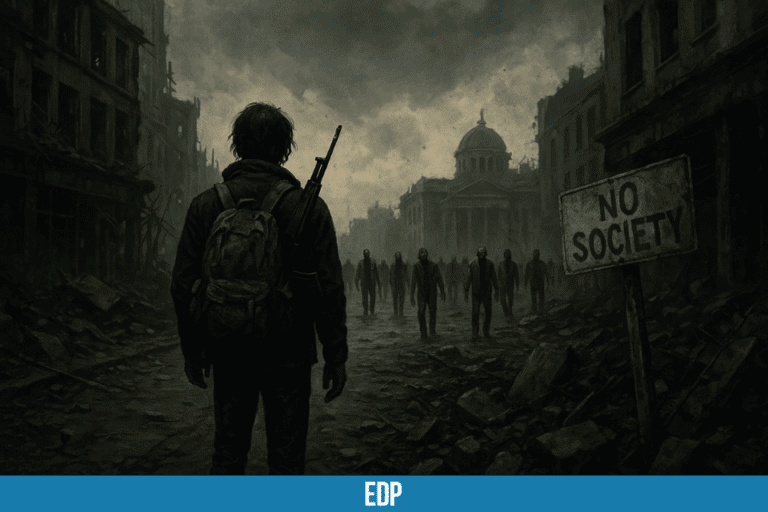

Nada dice ‘fin del mundo’ como un tipo blanco con una mochila y cero ganas de cooperar. ¿Y si los zombies no son el problema, sino la excusa perfecta para odiarnos?

Por Matias Boglione.

Las ficciones apocalípticas parecen hablarnos del colapso del mundo, pero en realidad revelan algo más profundo: una pedagogía emocional que nos entrena para desconfiar del otro, romantizar el aislamiento y asumir que sobrevivir es más importante que vivir en comunidad.

Introducción

Una ciudad vacía, un supermercado saqueado, un tipo solo con una escopeta. Otra vez. El cine apocalíptico parece no poder soltar esta escena, como si fuera una pesadilla recurrente de la cultura occidental. Pero lo interesante no es que el mundo colapse (eso ya lo imaginamos en cada catástrofe climática o recesión global), sino cómo colapsa: siempre solos, siempre armados y siempre paranoicos.

Y ahora la pregunta central que buscaremos responder: ¿por qué imaginamos el fin del mundo como una experiencia radicalmente individual? ¿Por qué, cuando todo se derrumba, no sobrevive la comunidad sino el cowboy solitario? Este artículo propone leer esa fantasía como una expresión ideológica profundamente neoliberal. Desde Hobbes hasta Margaret Thatcher, pasando por Carl Schmitt y Foucault, haremos una autopsia política del imaginario zombie. Porque quizás el verdadero virus no sea el que convierte a las personas en monstruos, sino el que nos convenció de que nadie va a venir a salvarnos.

Zombies everywhere: anatomía de una fantasía repetida

The Walking Dead, 28 Days Later, I Am Legend, The Last of Us. La misma historia con distintos monstruos. Distintos continentes, estéticas, velocidades… pero la misma estructura narrativa: el mundo se cae a pedazos, y un protagonista —casi siempre varón, blanco, heterosexual— camina entre ruinas buscando comida, protección y sentido. Los zombies, como ha señalado Kyle Bishop (2010), no son tanto una amenaza física como un marco para ensayar escenarios de colapso institucional y moral.

Desde la ciencia política, este patrón refleja una concepción profundamente moderna del orden social: cuando desaparece el Estado, vuelve la barbarie. Este punto se conecta con la tradición hobbesiana del «estado de naturaleza», donde la falta de autoridad genera una guerra de todos contra todos. Pero también con Carl Schmitt, para quien la política se define por la distinción entre amigo y enemigo, llevada hasta sus consecuencias extremas: la aniquilación.

La figura del zombie encarna el “enemigo absoluto”: un monstrup deshumanizado con el que no se puede negociar. En lugar de abrir espacio a lo político como diálogo o construcción colectiva, estas ficciones lo clausuran con una lógica binaria: matar o morir. Lo que parece entretenimiento es, en el fondo, una pedagogía de la desconfianza y la supervivencia individual.

La política del estado natural: el «sálvese quien pueda» de Hobbes a Hollywood

El corazón ideológico del imaginario apocalíptico se puede rastrear hasta una de las ideas fundacionales de la teoría política moderna: el estado de naturaleza. Thomas Hobbes, en Leviatán, describió una situación hipotética donde, ante la ausencia de una autoridad común, los seres humanos quedarían atrapados en una “guerra de todos contra todos”, una existencia “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”. La única salida era someterse a un poder soberano absoluto que garantizara el orden.

Las películas y series de zombies funcionan como laboratorios culturales donde se ensaya, una y otra vez, ese escenario hobbesiano. La desaparición del Estado —o su corrupción total— activa una regresión hacia la violencia generalizada, donde las normas se diluyen y las armas dictan la ley. Cada personaje actúa como una microversión del homo homini lupus: desconfiado, armado, dispuesto a todo por sobrevivir.

Pero Hobbes no está solo en esta genealogía del desastre. Carl Schmitt, el jurista que definió la política como la capacidad de trazar la línea entre amigo y enemigo, también ronda cada escena de enfrentamiento zombie. En estos relatos, la lógica de Schmitt se lleva al extremo: el otro ya no es un adversario político con quien se puede disputar el poder, sino un enemigo absoluto que debe ser eliminado. No hay matices, ni contextos, ni historias individuales. Solo cuerpos que avanzan y deben ser aniquilados.

Esta lógica binaria —nosotros o ellos, humanos o infectados, buenos o malos— es profundamente política, pero en el peor de los sentidos: una política sin política, donde el conflicto no se gestiona ni se tramita, sino que se extermina. Y eso, como advierte Chantal Mouffe, no es una superación del antagonismo, sino su conversión en guerra civil permanente.

Thatcher tenía razón (pero no como ella pensaba)

En 1987, Margaret Thatcher pronunció una frase que quedó tatuada en la historia del pensamiento político neoliberal: “There is no such thing as society. There are individual men and women, and there are families”. Lejos de ser una provocación aislada, esa afirmación condensaba la lógica fundante del neoliberalismo: destruir la idea de lo común como sostén del lazo social. El sujeto neoliberal nace solo, compite solo y sobrevive solo.

En ese marco, el imaginario apocalíptico zombie puede leerse como la realización simbólica de esa profecía. Cuando el virus se desata, todo vínculo social colapsa: vecinos se transforman en amenazas, familiares en obstáculos, y la comunidad en una ilusión peligrosa. La confianza se vuelve debilidad, la ayuda mutua un riesgo. Solo quedan unidades mínimas —un padre y una hija, un hermano y una hermana— que luchan por subsistir mientras el mundo arde.

:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Faef%2Fd8a%2Fd0e%2Faefd8ad0e9e61b77b5f40102eac0d0f0.jpg)

La figura del zombie, en tanto masa indistinta, también funciona como contrapunto: representa el miedo al otro como colectivo, como cuerpo social que se descontrola. Es la anti-individualidad absoluta. En su célebre análisis del neoliberalismo, Pierre Dardot y Christian Laval explican cómo este modelo no solo modifica estructuras económicas, sino también subjetividades. Nos entrena para pensar al otro como competidor, carga o amenaza. Y ese entrenamiento se vuelve evidente en cada decisión que toma el protagonista de una distopía zombie.

No hay sindicatos, ni asambleas, ni organizaciones barriales. No hay política, ni cuidados, ni deliberación. Solo armas, traiciones y refugios temporales. El apocalipsis no destruye el sistema neoliberal: lo lleva a su expresión más brutal y honesta.

El apocalipsis como escuela de egoísmo: el costo político de imaginar sin comunidad

En los apocalipsis la consigna es clara: no hay tiempo para la moral, solo para sobrevivir. Pero esa lógica no es inocente. En su ensayo sobre la condición humana, Hannah Arendt diferencia entre labor, trabajo y acción, siendo esta última la que funda el mundo común: actuar con otros, en lo público, en lo imprevisible. En el apocalipsis zombie, esa acción desaparece. No hay mundo común, solo rutinas de supervivencia sin horizonte.

Sobrevivir, entonces, no es vivir. Es resistir al desastre sin proyecto, sin comunidad, sin lenguaje compartido. Es apenas mantenerse en movimiento, como un cuerpo que se niega a caer pero que ha perdido el sentido. Y esto, lejos de ser solo un recurso narrativo, es una pedagogía cultural. Nos entrena para aceptar que la vida puede reducirse a la gestión del riesgo, al control de amenazas, a la defensa de lo propio.

La filosofía política, desde Aristóteles en adelante, siempre pensó al ser humano como un animal político (zoon politikon), cuya plenitud solo se alcanza en comunidad. El zombie y su sobreviviente niegan esa idea. Uno por estar muerto en vida, y el otro por estar vivo sin comunidad. Y así, el relato que debía alertarnos sobre el colapso social termina celebrando —aunque sea por omisión— el modelo de individuo armado, autónomo y paranoico que el neoliberalismo adora.

Al despojar la vida de vínculos, compromisos o relatos compartidos, el apocalipsis zombie se convierte en una distopía sin política. Y sin política, como ya sabían Arendt y tantos otros, no hay libertad posible.

¿Por qué nos gusta tanto el fin del mundo? La fantasía de reiniciar el sistema sin cambiar nada

Hay una paradoja inquietante en el auge de las ficciones apocalípticas: mientras más desesperante se vuelve el mundo real —crisis climática, colapso económico, desafección política— más consumimos relatos donde todo se destruye. ¿Es una advertencia? ¿Un escape? ¿O simplemente el placer morboso de imaginar que todo estalla, pero nosotros sobrevivimos?

Slavoj Žižek (2008) sugiere que preferimos imaginar el fin del mundo antes que el fin del capitalismo. Esa frase, tan citada como cierta, encuentra su prueba empírica en cada serie postapocalíptica donde el mundo arde… pero el orden moral sigue intacto: jerarquías, individualismo, propiedad privada y sospecha del otro. Es decir, se destruye la civilización, pero se conserva su ideología. En este sentido, el cine, como también dirá Slavoj, es el arte pervertido por excelencia, porque no nos dá lo que deseamos, sino que nos dice qué y cómo desear.

La distopía zombie no propone transformar nada. Solo resetearlo. Es un capitalismo sin supermercados, un neoliberalismo sin bancos, una meritocracia de la escopeta. Todo colapsa, pero los valores fundantes —competencia, aislamiento, autosuficiencia— se vuelven aún más nítidos. El apocalipsis, entonces, no incomoda: tranquiliza. Le da un sentido a la impotencia y la convierte en épica personal.

La fantasía de que yo sobreviviría, de que yo tendría la razón, de que yo no sería como los demás, es profundamente individualista y profundamente ideológica. Lo que se ofrece no es una crítica al sistema, sino un escape sin propuesta. Un botón de reinicio… que vuelve siempre al mismo menú.

Distopías que entretienen, pero no transforman

En la era de las plataformas de streaming, hasta el colapso puede convertirse en contenido premium. Cada apocalipsis zombie viene con estética cuidada, música épica y actores carismáticos. La destrucción se vuelve maratoneable. Pero detrás del espectáculo hay una operación ideológica más profunda: la estetización del desastre para neutralizar su potencia crítica.

Guy Debord, en La sociedad del espectáculo, advirtió que en las sociedades capitalistas avanzadas todo se transforma en imagen, en representación, en espectáculo. Incluso la muerte, la miseria o la descomposición social. Las ficciones de zombies no escapan a esta lógica: convierten el colapso en una franquicia, la desesperación en mercancía y la paranoia en rating.

La cultura zombie, lejos de incomodar al sistema, lo fortalece. Le da forma a sus fantasmas, los vuelve vendibles, predecibles y hasta divertidos. En lugar de generar pensamiento crítico, alimenta el entretenimiento pasivo. Nos convida el horror, pero sin necesidad de tomar posición. El apocalipsis se vuelve un simulacro donde todo cambia para que nada cambie.

Y así como el capitalismo absorbe sus propias críticas para venderlas como moda —el greenwashing, el pinkwashing, el marketing de lo “alternativo”—, también logra vendernos su colapso como serie de domingo. El zombie ya no es un síntoma que invita a pensar, sino una excusa para seguir consumiendo. La catástrofe no es interrupción: es contenido.

Del sálvese quien pueda al cuidémonos entre todos: otra imaginación política es posible (y necesaria)

Frente al torrente de distopías individualistas, imaginar futuros colectivos parece hoy un acto radical. No porque la idea de comunidad haya muerto, sino porque fue marginada del mainstream cultural. Pero hay excepciones. El Eternauta, la historieta argentina creada por Héctor Germán Oesterheld (1957-2009), es uno de los ejemplos más potentes: una invasión alienígena amenaza al planeta, y el protagonista no sobrevive solo sino en grupo, organizando con vecinos, armando redes, cuidando a los suyos.

Oesterheld escribió esa historia durante una Argentina convulsionada en medio de una dictadura militar, y no por casualidad. El mensaje de fondo era claro: el héroe es colectivo, o no es. A contramano de la lógica zombie, El Eternauta no romantiza el aislamiento ni glorifica al macho solitario. Plantea que ante la adversidad, la única estrategia posible es la organización. Es un relato político en el mejor sentido: activa, interpela y propone.

Pero no es el único. En los márgenes de las industrias culturales, crecen experiencias que ensayan futuros compartidos: desde ficciones postcapitalistas como Years and Years (BBC, 2019), que entrelaza colapso con respuesta ciudadana, hasta relatos de ciencia ficción afrofuturista como los de N. K. Jemisin o películas como Sorry to Bother You (2018), donde la comunidad y la disidencia recuperan centralidad.

Estos relatos no niegan el conflicto, pero lo politizan: lo inscriben en contextos estructurales, lo abren al disenso, lo atraviesan con estrategias colectivas. En lugar de reducir la crisis a una cuestión de supervivencia, la convierten en un campo de disputa por el sentido, el poder y el porvenir.

Pensar en clave colectiva, hoy, es ir contra la corriente de un sistema que nos quiere aislados, desconfiados y sumamente exhaustos. Por eso no basta con denunciar la distopía zombie: hay que imaginar alternativas que devuelvan a la política su rol transformador.

Los zombies son liberales… ¿y nosotros?

Cuando decimos que los zombies son liberales, no estamos hablando de su política fiscal ni de su postura sobre el Estado. Hablamos de lo que encarnan: la descomposición total del lazo social, el miedo al otro, la imposibilidad del diálogo y la glorificación de la autosuficiencia armada. Hablamos de un imaginario que ha renunciado a la política como espacio de construcción colectiva, y que ha aceptado —con resignación estética y cierta épica solitaria— que nadie se salva con nadie.

Y sin embargo, el verdadero peligro no son los muertos vivos, sino los vivos que ya no creen en nada más allá de su propia supervivencia. Porque si algo nos enseñan estas ficciones es que el apocalipsis no empieza cuando caen los gobiernos o se apaga internet. Empieza cuando dejamos de pensar al otro como alguien con quien construir algo.

Tal vez el desafío más urgente no sea evitar el colapso, sino reaprender a imaginar mundos compartidos, incluso (y sobre todo) cuando todo parece perdido. Porque si el neoliberalismo logró colonizar hasta nuestras pesadillas, es hora de recuperar también nuestros sueños.

Quizás nuestra imaginación política no esté muerta (aún), sino que esté mutando. Tal vez, después de todo, no se trata de sobrevivir al apocalipsis… sino de que el apocalipsis no nos sobreviva a nosotros.