En tiempos de dictaduras digitales, la banalidad del mal ya no necesita instituciones totalitarias para florecer. Solo requiere una comunidad virtual dispuesta a reproducir sin filtrar, sin dudar, sin cuestionar.

Por Ferney González.

Ya no se necesitan tanques para imponer una dictadura: alcanza con un tuit viral, un enemigo simbólico y miles de vasallos con el dedo listo para compartir.

Entre likes, algoritmos y obediencia emocional

Con la llegada de la globalización y el avance vertiginoso de la tecnología, la hiperconectividad se convirtió en una herramienta esencial para acceder, casi en tiempo real, a lo que ocurre en el mundo. Sin embargo, este nuevo paradigma también trae dilemas profundos. La misma red que permite informarse y conectar, también habilita el anonimato agresivo, la desinformación y el odio digital. En este contexto, muchos aprovechan ese anonimato para atacar enemigos imaginarios, deslegitimar opiniones diferentes y transformar el debate político en un campo de batalla emocional.

En este escenario emergen dos figuras clave de la era digital: los neocaudillos y sus vasallos obedientes. Estos actores, que operan tanto en el espacio virtual como en el físico, ya no necesitan de un territorio tangible para ejercer poder. Hoy basta con controlar un relato, viralizar un discurso o agitar una indignación para convertirse en líderes incuestionables. Lo esencial no es el medio, sino el mensaje: una narrativa polarizante que se propague como fuego y encuentre eco en seguidores dispuestos a reproducirla sin reparos, sin cuestionamientos, y sin pensar en las consecuencias a largo plazo para la democracia.

El neocaudillismo digital, a diferencia de su versión clásica, no necesita movilizar recursos materiales ni recurrir a amenazas explícitas. Le basta con manejar bien el algoritmo y capitalizar emociones. No hay que quitar protección o seguridad física: hoy, basta con deshabilitar una cuenta, exponer a un crítico o generar una ola de repudio en redes para castigar simbólicamente a quien disienta. La lógica de las dictaduras digitales no requiere muros ni barrotes, sino retuits, likes y linchamientos virtuales.

Las redes sociales, diseñadas bajo la premisa de fomentar la libertad de expresión, se han convertido en herramientas de control ideológico. Allí, la libertad brilla solo para quienes repiten el mensaje dominante. La mirada crítica, el pensamiento complejo o el disenso suelen ser penalizados por una masa que actúa con entusiasmo dogmático. La falta de regulación, combinada con una sobreoferta de información no jerarquizada, genera un escenario ideal para el caos simbólico. En ese espacio, la verdad es opcional, la mentira viral y el discurso más emocional, el más eficaz.

Max Weber y la mutación del carisma político

Para entender la lógica de las dictaduras digitales, es inevitable volver a las tipologías de dominación propuestas por Max Weber: la tradicional, la legal-racional y la carismática. De estas, la dominación carismática es la que mejor se adapta al ecosistema digital actual. El líder carismático no necesita estructuras formales ni legitimidad institucional: su autoridad nace del magnetismo emocional que ejerce sobre las masas.

En los tiempos de la hiperconectividad, este carisma se amplifica exponencialmente. Los neocaudillos digitales no necesitan panfletos ni actos masivos; les basta con un clip viral, un discurso confrontativo o una performance pública que capture la atención. Su narrativa suele ser simple, emocionalmente potente, cargada de antagonismos y con promesas vagas de redención colectiva. Lo importante no es la solución, sino la sensación de pertenencia que generan en sus seguidores.

La dominación carismática, así actualizada, ya no requiere intermediarios ni estructuras partidarias tradicionales. Su legitimidad se refuerza por la cantidad de visualizaciones, seguidores y reproducciones. En este tipo de relación, los vasallos digitales encuentran en su líder no solo un referente, sino un salvador simbólico. Creen que ese personaje, tan imperfecto como humano, “dice lo que nadie se anima a decir” y “representa al pueblo real”. Pero esa ilusión de cercanía no es gratuita: es la base emocional sobre la que se construyen formas contemporáneas de control, muy similares a lo que podemos llamar sin temor dictaduras digitales.

Y así como Weber advertía sobre los peligros del carisma desligado de la racionalidad legal, hoy ese riesgo se materializa en líderes que no gobiernan desde el cargo, sino desde el algoritmo. El carisma sin responsabilidad se convierte en espectáculo. Y el espectáculo, cuando se transforma en régimen, solo puede derivar en formas nuevas de sometimiento. No se trata de liderazgos democráticos fortalecidos, sino de plataformas donde se compite por atención más que por ideas.

Banalidad digital: cuando obedecer es replicar sin pensar

En este nuevo orden de hiperconectividad, no solo han mutado los liderazgos: también lo han hecho las formas de obediencia. La figura del vasallo digital ya no responde a un mando militar ni a una estructura jerárquica rígida. Ahora, el vasallaje se expresa en cada repetición automática de un tuit incendiario, en cada “me gusta” a un video cargado de odio o en cada insulto lanzado a quienes piensan distinto. La obediencia ya no requiere uniformes ni juramentos: basta con deslizar el dedo en la pantalla y reproducir el discurso dominante.

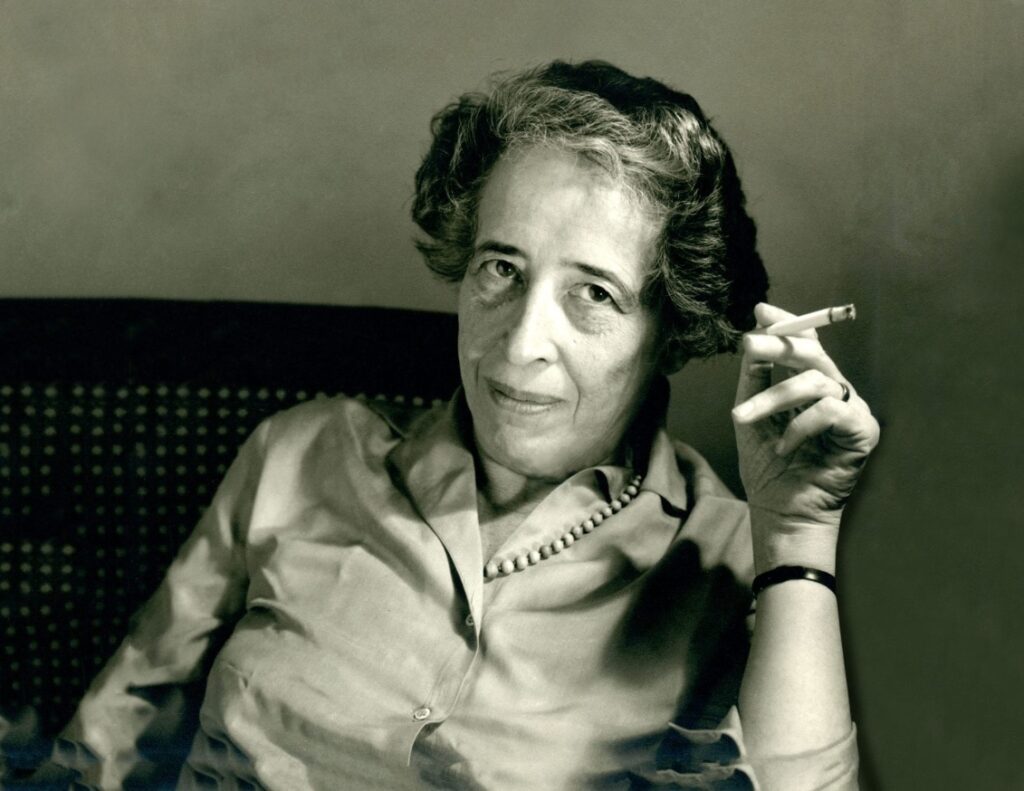

Hannah Arendt, en su análisis sobre la banalidad del mal, advertía que los actos más atroces podían ejecutarse sin odio, sin crueldad consciente, simplemente por seguir órdenes. Eichmann, el burócrata que organizó la logística de los campos de exterminio, no era un monstruo ideológico, sino alguien “normal”, que no pensaba, que simplemente obedecía. Hoy, ese fenómeno se actualiza en la figura del ciudadano digital que replica consignas sin detenerse a reflexionar. Lo que antes era una obediencia burocrática, ahora se ha transformado en banalidad digital.

En tiempos de dictaduras digitales, esa banalidad ya no necesita instituciones totalitarias para florecer. Solo requiere una comunidad virtual dispuesta a reproducir sin filtrar, sin dudar, sin cuestionar. Cada usuario que comparte un meme violento, cada comentario cargado de prejuicio, cada campaña de cancelación masiva responde, en esencia, a la lógica que Arendt temía: la suspensión del juicio individual.

Jean-Paul Sartre, por su parte, advertía con crudeza: “Odio a las víctimas que respetan a sus verdugos”. La frase, lejos de perder vigencia, cobra hoy una fuerza inquietante. En el universo digital, muchos usuarios defienden a sus líderes aún cuando estos los maltratan, los mienten o los ignoran. Justifican sus errores, minimizan sus excesos, celebran sus ataques. Ese vínculo profundo entre caudillo y vasallo no se basa en ideas, sino en emociones: miedo, resentimiento, necesidad de pertenencia.

El vasallo digital, por tanto, no actúa desde la racionalidad. Su adhesión no está motivada por convicción política, sino por identificación emocional. A menudo, responde con burla o agresión a todo aquel que cuestione a su referente. No busca debatir, sino reafirmar su lugar en una comunidad simbólica que le da sentido. En ese contexto, la verdad pierde valor frente a la lealtad afectiva.

La banalidad digital también se alimenta de la cultura de lo efímero. Los reels de Instagram, los videos de TikTok, los hilos virales de X (Twitter): todos responden a una lógica de inmediatez que impide la reflexión profunda. En ese universo de estímulos constantes, lo importante no es comprender, sino reaccionar. Y quienes controlan esas reacciones no necesitan torturar ni amenazar: les basta con ser tendencia.

Panópticos invisibles y medios cómplices

Michel Foucault, en Vigilar y castigar, ya nos había advertido sobre el poder que no se impone desde la violencia física, sino desde la vigilancia constante. Su idea del panóptico, una estructura donde el poder observa sin ser visto, hoy se materializa en nuestras vidas cotidianas. Solo que ya no está en prisiones o instituciones cerradas: está en nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, nuestros hábitos digitales.

Las dictaduras digitales no necesitan policías secretos, porque los propios ciudadanos se vigilan entre sí. Los algoritmos nos muestran lo que queremos ver, pero también lo que necesitamos odiar. Segmentan, polarizan y configuran identidades. En este nuevo orden, el control no es represivo, sino seductor. Se ejerce con likes, con tendencias, con recompensas simbólicas. Y quienes se salen del guion, quienes piensan distinto, son marginados, ridiculizados o directamente cancelados.

Pero este proceso no se da en soledad. Los medios de comunicación tradicionales han abandonado, en muchos casos, su rol como garantes del debate público. Se han convertido en amplificadores del discurso de los neocaudillos digitales. No analizan, replican. No contextualizan, viralizan. La objetividad ha sido desplazada por la urgencia del rating y el clic. En lugar de formar ciudadanía crítica, alimentan pasiones, odios y simplificaciones.

En este ecosistema, los caudillos digitales no necesitan ideología sólida ni programas de gobierno. Les basta con agitar las emociones correctas: miedo, rabia, nostalgia. Y, sobre todo, necesitan construir un enemigo. Porque toda narrativa de poder basada en el carisma necesita una amenaza externa o interna a la que culpar de todos los males. Esa es la lógica emocional que sostiene a las dictaduras digitales.

Cuanto más absurdo sea ese enemigo, más eficaz es su función. Progresistas, feministas, migrantes, ambientalistas, académicos, periodistas, militantes de derechos humanos: todos pueden ocupar ese lugar. Lo importante no es su identidad real, sino la utilidad simbólica que tienen como “culpables” del supuesto colapso social. En esa guerra imaginaria, los vasallos digitales se sienten parte de una cruzada sagrada. No razonan, militan. No dudan, obedecen.

Influencers del odio y guerras culturales

En el contexto de las dictaduras digitales, figuras como Agustín Laje y otros creadores de contenido autodenominados “libertarios” no solo actúan como voceros de un pensamiento conservador. Se erigen como cruzados en una “batalla cultural” contra todo lo que huela a crítica, progresismo o pensamiento complejo. Su estrategia es simple pero efectiva: canalizar el enojo de sectores desencantados, presentar enemigos fáciles, y proponer soluciones mágicas.

Parte de su discurso se basa en deslegitimar las ciencias sociales. Las presentan como herramientas del “marxismo cultural”, una supuesta conspiración global que buscaría destruir los valores tradicionales. En realidad, lo que atacan es la posibilidad de pensar críticamente. Porque pensar exige complejidad, y su discurso se sostiene en simplificaciones. Las ciencias sociales no son ideología, son marcos para comprender los mecanismos del poder, las desigualdades, las violencias estructurales. Atacarlas es renunciar al análisis y abrazar el dogma.

Estos influenciadores digitales no crecen por la solidez de sus argumentos, sino por la emocionalidad que movilizan. Ira, miedo, indignación: son las emociones más compartidas en redes, y ellos lo saben. Usan el lenguaje del espectáculo: títulos provocadores, frases grandilocuentes, acusaciones fáciles. Así fabrican viralidad. Y con la viralidad, autoridad.

Las dictaduras digitales se alimentan de esta emocionalización de la política. No les interesa formar ciudadanía, sino generar reacciones. Los discursos no buscan convencer, sino adoctrinar. En ese marco, la figura del enemigo es central. No se trata de discutir modelos de país, sino de exterminar simbólicamente al otro. No hay adversarios, solo traidores.

Y esa lógica tiene consecuencias: cada vez que una idea compleja se reduce a un meme; cada vez que una reflexión es reemplazada por un slogan; cada vez que una opinión diferente es atacada como “ideología” o “adoctrinamiento”, la democracia se debilita un poco más. El pensamiento crítico no desaparece de golpe: lo van silenciando entre gritos.

Memes coloniales y repeticiones históricas

En buena parte de Latinoamérica, el fenómeno de las dictaduras digitales se manifiesta también en una forma particular de autodesprecio cultural. No es casual que miles de jóvenes compartan memes del tipo “sáquenme de Latinoamérica” o idealicen sociedades como Estados Unidos o Europa como si fuesen paraísos sin fisuras. Esta percepción, irónica o resignada, omite las profundas desigualdades, conflictos sociales y estructuras discriminatorias que también existen en esos países. Se olvida, además, que muchas de las problemáticas locales están íntimamente relacionadas con lógicas globales de dominación.

La historia —esa que algunos desprecian porque creen que “ya fue”— no miente: los ciclos de sometimiento se repiten, con nuevas formas y nuevos lenguajes. Y si como sociedades seguimos ignorando la importancia de las ciencias sociales, ellas nos lo recordarán de la peor manera: por repetición. Los errores se repiten no porque el pasado sea inevitable, sino porque el presente se niega a aprender.

En esta era de hiperconectividad, donde la información circula sin frenos pero el conocimiento escasea, la única defensa posible es la conciencia crítica. No se trata de desconfiar de todo, sino de entrenar la duda razonada, la lectura cuidadosa, el pensamiento autónomo. No se necesitan más burócratas obedientes como Eichmann; se necesita ciudadanía despierta. Porque el poder ya no solo habita en los Estados, también está en los dispositivos, en las redes, en los algoritmos.

Las dictaduras digitales no llegan con tanques, sino con likes. No reprimen con censura, sino con algoritmos. No eliminan a los disidentes, los ridiculizan, los silencian o los condenan al olvido digital. El silencio cómplice se ha vuelto parte del engranaje. Y peor aún: muchos colaboran con entusiasmo. La obediencia ya no es un acto de miedo, sino de deseo.

Como decía un viejo proverbio, el peor ciego no es quien no puede ver, sino aquel que se niega a quitarse la venda de los ojos. Y en los tiempos de la banalidad digital, esa venda suele tener forma de pantalla. La verdadera resistencia empieza cuando decidimos mirar más allá del scroll.