Con el caso Epstein pasa algo raro. Cuanto más “material” aparece, más crece la sensación de que lo importante sigue sin aparecer. Es que el poder tiene una obsesión particular; la de mostrar para parecer transparente, pero nunca lo suficiente para volverse vulnerable. «Mostrar todo» para que no veas nada.

Por Matias Boglione y Santiago Arias Rodríguez, Co Directores de EDP.

La pregunta no es ¿quién sale en los mails?, sino ¿qué tipo de régimen necesita dosificar la verdad para sostener su legitimidad? Esto no es transparencia. Es una administración del escándalo que no existe para revelar la verdad, sino para regular el impacto.

Gmail y el sacramento de la impunidad

Las revelaciones han consistido, principalmente, en cadenas de mails a través del popular servicio de correos electrónicos de Google: Gmail. El símbolo sirve porque es obsceno en su banalidad. No porque “Gmail sea culpable”, sino porque revela algo más profundo: hay gente que vive la ley como un ruido de fondo, no como un límite. Puede coordinar lo indecible con herramientas comunes porque su mundo está construido sobre una certeza previa, según la cual no habrá consecuencias reales. La impunidad no es una conducta. Es un habitus. Una educación de clase que se aprende desde temprano: en las escuelas, en los apellidos, en los favores, en la forma en que el sistema se aparta para dejarte pasar.

Cuando se nace dentro de ese círculo, la legalidad es una negociación y el castigo un accidente estadístico. Por eso, veamos una aclaración que importa de verdad. No existe una élite, sino que existen muchas y compiten entre sí. Pareto habló de circulación y recambio; Mosca de minorías organizadas; Michels de la deriva oligárquica de toda organización; y Bourdieu nos dio la herramienta más útil; la de pensar el poder como campos donde actores con capitales distintos (económicos, políticos, simbólicos) pelean por posiciones y dominación. Es decir, hay cooperación, sí. Pero también hay clanes, facciones, internas y operaciones.

Por eso el caso Epstein no es solo un catálogo de atrocidades. Es también un tablero donde se mueven piezas, se sueltan fragmentos, se protegen nombres, se empujan caídas, se negocia daño. En los últimos días circuló fuerte la idea de que los servicios de inteligencia del Vaticano hackearon a Epstein, lo que habría contribuído a que se destapara el escándalo. Todo esto con un condimento papal perfecto para el algoritmo. Y, aunque no hay confirmación oficial por parte del FBI que lo respalde (quizás nunca lo habrá), es una hipótesis interesante que nos permite analizar la competencia entre élites que se deriva de esto. Porque, como veremos, incluso la historia del hackeo se vuelve un campo de batalla narrativo.

Lo verificable, en cambio, es más prosaico e inquietante: en documentos y coberturas sobre el caso aparece la figura de un “hacker personal” asociado a Epstein (según un informante), y medios reportaron que ese hacker habría tenido acceso a múltiples pasaportes, incluído uno del Vaticano. Si bien eso no prueba que “el Papa Francisco ordenó el hackeo”, prueba algo mucho más estructural: cómo circulan coberturas, credenciales, zonas grises y protecciones en los bordes del poder.

No hay una élite. Hay muchas y, por regla general, compiten entre sí a diferentes niveles. Cuando el escándalo “se filtra”, es indispensable preguntarnos quién gana con ese timing, quién pierde, y qué facción está usando la transparencia como arma. Si el poder dosifica, nuestra primera tarea es simple: no correr detrás de la zanahoria. En lugar de perseguir nombres, leer estructuras. ¿Quién libera qué cosa, cuándo, y con qué reglas? ¿Qué aparece con nitidez y qué aparece mutilado? ¿Qué parte del horror se vuelve consumible, y cuál queda fuera de foco? El gotero que dosifica las revelaciones funciona como una pedagogía porque nos enseña cómo debemos mirar el escándalo.

El tabú como moneda: transgresión, ritual y extorsión

El dinero compra casi todo. Pero cuando estás dentro de círculos donde todos pueden pagar, el dinero deja de funcionar como herramientas de diferenciación. Por eso se necesita otro tipo de monedas: pertenencia, lealtad, miedo. Aquí el tabú opera como una auténtica organizadora de la diferenciación. La transgresión extrema no es solo una “desvío moral”. Funciona como tecnología política.

Puede ser:

- Ritual de cohesión: pertenecer es haber cruzado una línea juntos.

- Prueba de lealtad: si toleraste o participaste, ya no sos “externo”. Sos parte.

- Mecanismo de selección: no cualquiera está dispuesto a entrar al juego.

- Dispositivo de control: lo indecible se vuelve candado.

Epstein no es solamente “un depredador sexual con amigos poderosos”. Sino que es, además, un dispositivo donde el tabú opera como capital político, útil para torcer voluntades, disciplinar, condicionar decisiones o fabricar obediencias. Y esa lectura inevitablemente roza la geopolítica. La pregunta por redes de inteligencia, por activos, por “compromisos” que no se narran en clave judicial sino en clave de poder.

En las liberaciones recientes reapareció con fuerza esa zona especulativa. Documentos nuevos muestran, por ejemplo, que los abogados de Epstein buscaron registros en agencias de inteligencia estadounidenses (CIA/NSA) a través de pedidos formales, y que las respuestas alimentan la ambigüedad más que cerrarla. En paralelo, hay coberturas sólidas sobre vínculos con figuras políticas internacionales —como el caso de Ehud Barak y su relación sostenida con Epstein— que mantienen viva la sospecha de que esto excede el “caso policial” y entra en terreno de redes de poder.

Y también existe el contra-relato: dirigentes israelíes han rechazado de plano las acusaciones de vínculos con Mossad, denunciando campañas de desinformación. Eso, otra vez, no “cierra” el asunto, sino que muestra que la narrativa del caso también es un campo de batalla. La ciencia política nos da una clave: cuando el tabú se vuelve moneda, la moral es secundaria. Lo central es la gobernanza de la obediencia.

La transparencia del mal: saturación, anestesia y pérdida del lenguaje

Baudrillard lo anticipó con una idea brutal: el mal, en la modernidad, puede dejar de ser oposición al bien y volverse una presencia saturada. Cuando todo se muestra, cuando todo aparece, cuando el horror se vuelve un archivo descargable, ocurre un efecto extraño. La indignación dura lo mismo que un video. No porque la gente sea indiferente, sino porque el exceso de visibilidad produce un vacío; ya no sabemos cómo nombrar lo que vemos. Se vuelve espectáculo. Se vuelve contenido. Ruido.

Hay una fantasía moderna muy cómoda: “si se sabe, entonces se hace justicia”. Pero lo que muestra Epstein —y lo vuelve más inquietante— es que el conocimiento puede quedar separado de la consecuencia, como si fueran dos mundos distintos. Podemos ver. Podemos indignarnos. Podemos compartir. Y aun así, el sistema puede seguir funcionando como si nada. Ese desacople es el centro del punto, porque la información no garantiza acción. La transparencia, en su versión degradada, no es luz. Es un simple reflector. Y el reflector no ilumina para comprender; ilumina para saturar.

Cuando el horror se vuelve un archivo infinito, la mente humana hace lo que hace siempre para sobrevivir: recorta, banaliza, desplaza. No porque sea tonta, sino porque no puede vivir en estado de shock permanente sin romperse. Los archivos, las revelaciones, los nombres, los “bombazos”; todo queda atrapado en una lógica de feed que exige novedad constante. La indignación dura lo que dura el ciclo de la plataforma. Y cuando el ciclo termina, el mal no desaparece, se reubica. En ese marco, el poder aprende un arte fino: la administración del umbral. Muestra, pero no tanto como para que esa evidencia se convierta en presión social sostenida, en organización, en costo político.

Y entonces pasa lo más perverso. El poder puede exponerse sin debilitarse. Puede exhibir su mugre como si exhibir fuera pagar. Puede mostrar para anestesiar. Cuanto más “transparente” se vuelve el horror, más difícil se vuelve politizarlo. Porque politizar no es saber. Politizar es darle forma: ponerle nombre, construir una demanda, organizar una expectativa, sostener un conflicto en el tiempo. Y la saturación rompe justamente eso, el tiempo del conflicto.

La transparencia del mal produce un fenómeno psicológico y social que vale oro para el poder: la impotencia aprendida. “Ya está todo podrido.” “Todos son iguales.” “Nunca pasa nada.” Esas frases no son simple opinión. Son un efecto político. Es el momento en que la indignación deja de ser motor y se vuelve un sedante. En el espectáculo, incluso el horror puede ser procesado como entretenimiento moral. Se señala al monstruo, se produce la indignación, nos sentimos del lado correcto… y volvemos a la rutina. No hay antagonismo real. Hay catarsis administrada. ¿Qué nos hicieron para que no alcance con ver el horror?

Justicia en modo streaming: el Estado como director de escena

El problema no es que las instituciones fallen. El problema es mucho más incómodo. Las instituciones funcionan, pero no necesariamente para lo que prometen en el folleto liberal. En una democracia, la justicia debería ser el lugar donde el poder se frena; en el caso Epstein, la justicia aparece como un dispositivo de administración del escándalo porque regula el acceso, controla el marco interpretativo y dosifica la verdad con una lógica que se parece más a una estrategia de crisis que a una búsqueda de reparación.

Esa es la clave en todo esto. Cuando el Estado administra la revelación, no solo “informa”; también dirige. Decide qué se ve, cuándo se ve y bajo qué condiciones. En ese acto, la transparencia deja de ser un principio y se convierte en una herramienta. El expediente se vuelve un escenario. El público mira, reacciona, se indigna; pero la posibilidad de convertir esa indignación en consecuencia real queda mediada por reglas, tiempos, recortes, redacciones, silencios y, sobre todo, por una coreografía institucional que mantiene el control del relato.

La liberación por goteo (y su insistencia en el timing mediático) introduce una sospecha inevitable: no estamos solo frente a “justicia tardía”, sino frente a un mecanismo que opera como instrumento de presión en disputas internas, como mensaje cifrado entre facciones, como reordenamiento de jerarquías intra-élite. No porque haya una mano invisible omnipotente que controla todo, sino precisamente por lo contrario. Porque existen élites rivales y el archivo puede convertirse en munición política. En ese marco, lo más corrosivo es el desacople entre abundancia de material y escasez de consecuencias. Sobran pruebas para el espectáculo, faltan costos para el poder y reparación para las víctimas.

El punto no es negar lo que se ve. Es entender por qué ver no alcanza cuando la revelación está administrada por quienes tienen incentivos para que la revelación no destruya el sistema que los sostiene.

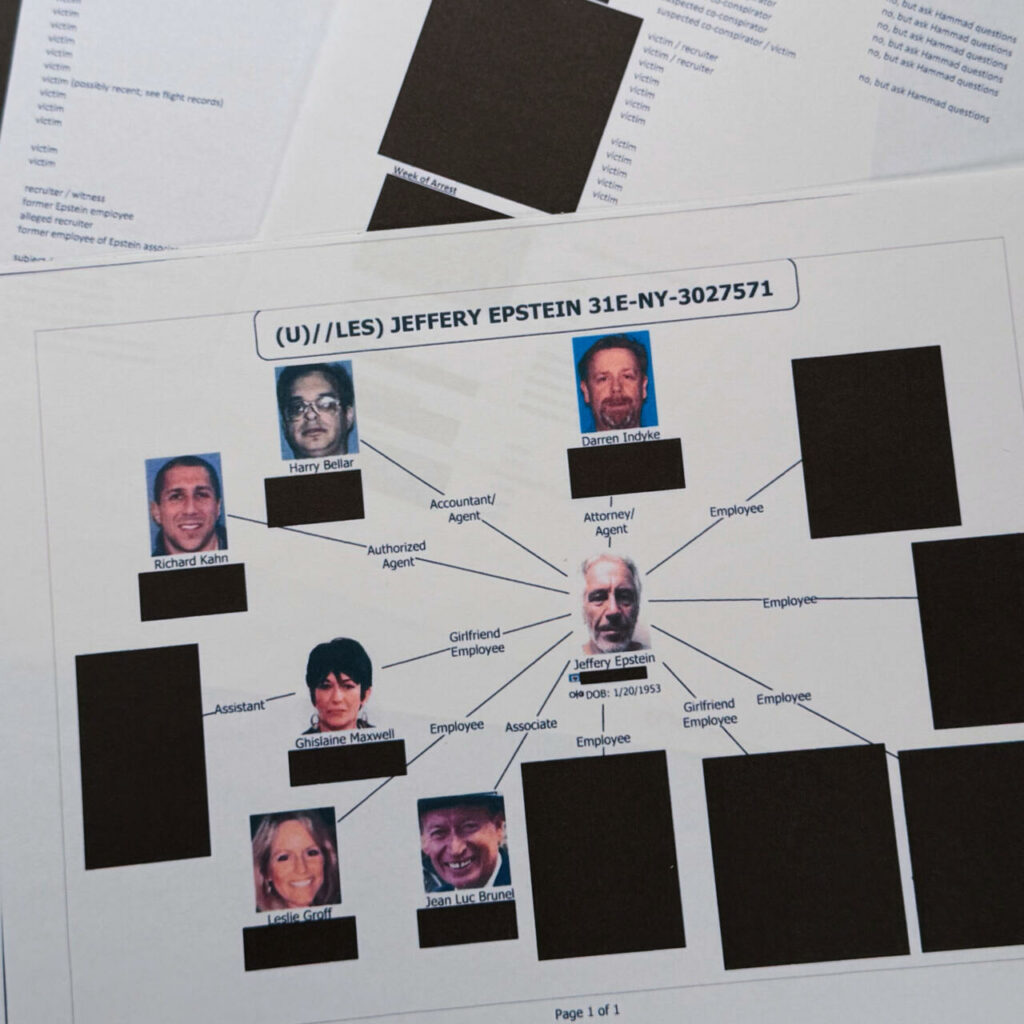

La arquitectura que no se ve: nombres para el morbo, sistema para la impunidad

El error más funcional al poder es reducir Epstein a un álbum de nombres y atrocidades. Los nombres son gasolina para el morbo; la atrocidad es el shock que captura la atención; pero la arquitectura que mantiene intacta la estructura persiste. Incluso si mañana apareciera un océano de correos sin redacciones, el interrogante politológico seguiría en pie: ¿qué tipo de ecosistema permite que una maquinaria así exista, se reproduzca y sobreviva sin que el sistema se desarme?

Esa arquitectura no es un “secreto” escondido en un cajón. Es una forma de funcionamiento. Incluye gestión del acceso (qué se libera, qué se retiene, qué se fragmenta, qué se vuelve ininteligible), gestión del relato (qué encuadre domina: crimen aislado, red sistémica, operación geopolítica, “manzanas podridas”, o “todo es humo”), y gestión de la consecuencia (qué hechos se traducen en castigo y cuáles quedan flotando en el espacio neutro de la indignación). El poder puede tolerar muchísimo cuando logra que el costo sea bajo, que el conflicto sea intermitente y que la atención sea dispersa.

Lo que permanece oculto, entonces, no es solo “el archivo que falta”, sino el modo de reproducción del privilegio. Esas redes de dinero y filantropía, sociabilidades cerradas, intermediarios, puertas giratorias, favores, coberturas, lealtades, silencios aprendidos y una cultura de clase que naturaliza la no-consecuencia. Ahí está la continuidad entre el horror y la normalidad: el horror no se sostiene solo por monstruos; se sostiene por mecanismos. Y los mecanismos no se derrotan con un PDF viral o fotos escandalosas, sino con presión sostenida, costo político y ruptura de las redes que blindan la impunidad.

Hay tres transparencias en todo esto. Hay una transparencia que informa, una transparencia que protege (a víctimas y a procesos), y una transparencia que anestesia. El gotero pertenece, casi siempre, a la última: da “verdad” en formato consumible para que el escándalo no se convierta en transformación.

La grieta: ciberperiodismo independiente contra el gotero

Decir que la gente no reacciona es tentador, pero demasiado simple. Lo que hay muchas veces es otra cosa: reacción dispersa, agotada por la economía de la atención, intermitente por diseño del feed. La indignación se enciende rápido y se apaga rápido, no necesariamente por cinismo moral, sino por saturación informativa y por esa impotencia aprendida que aparece cuando el sistema demuestra que puede soportar el escándalo sin quebrarse.

Hay una contracara que conviene porque abre una salida. Gran parte de la lectura fina, del cruce de datos, de la preservación de documentos, de la contextualización de redes y silencios no vino de los grandes medios de comunicación, sino de periodistas independientes, investigadores sueltos, comunidades digitales y cuentas que operan como archivistas del presente. Eso es política del conocimiento. Cuando el poder administra el gotero para que el escándalo se consuma y muera, el contra-poder aparece en la capacidad de sostener el tema, de ordenar el caos, de construir memoria pública y de transformar el archivo en demanda.

Ahí se juega una pelea de época. Pero no entre “morbo” y “verdad oficial”, sino entre dos formas de esfera pública. Una donde el horror se entrega como entretenimiento moral —te indignás, te sentís del lado correcto, scrolleás— y otra donde lo visto se vuelve insistencia, organización, presión, costo. Si el poder no teme a la verdad suelta es porque aprendió que la verdad fragmentada rara vez hace daño; lo que teme es la verdad organizada, traducida en conflicto sostenido y en mecanismos concretos de rendición de cuentas.

Por eso este final no debería dejar al lector con la ansiedad de “qué va a salir mañana”, sino con una incomodidad más útil. Si con ver no alcanza, entonces la pregunta no es qué más falta revelar, sino qué falta construir para que la revelación deje de ser espectáculo y empiece a ser política.