Viven, trabajan y pagan impuestos, pero siguen fuera del cuarto donde se decide. Este artículo recorre el voto migrante, la subrepresentación y las trabas que frenan su ciudadanía plena.

Por Juan Jesús Modrego Bueno.

La humanidad está hecha de migrantes. Todos venimos de otro sitio, incluso los que se creen dueños de la tierra.

¿Por qué migran las personas?

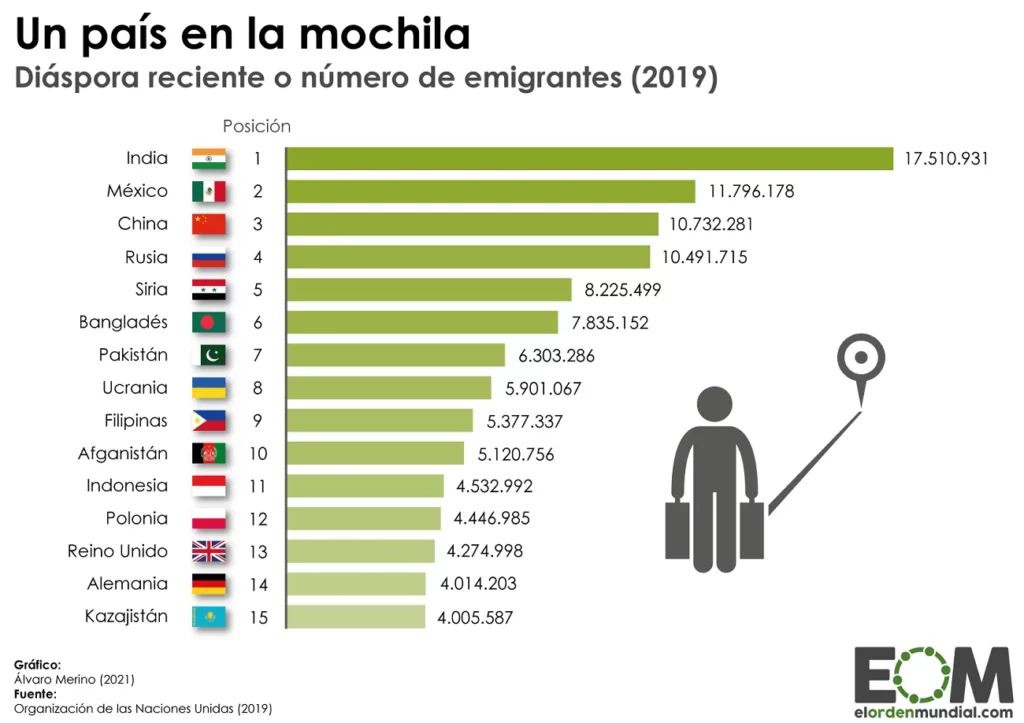

La respuesta a esta pregunta es tan variada como migrantes hay. Cada migrante tiene una historia detrás que le lleva a decidir migrar. Alguien de Siria o de Ucrania, probablemente migre por la guerra, una persona homosexual de algún país africano o de Afganistán puede que migre por la opresión que sienta en su entorno y el riesgo de muerte por su orientación sexual, los habrá de Latinoamérica que migren para escapar del hambre y buscar mejores oportunidades, o, en otros casos, porque deseen estudiar en centros reputados de otros lugares, aprender idiomas, etc.

Sea como fuere, las migraciones se producen por muchas causas, tantas como migrantes hay. Muchos migrantes cuando deciden migrar no saben a ciencia cierta qué se van a encontrar, pero migran buscando sus sueños, realizar sus metas o superar unos estudios que les darán acceso a trabajos mejor cualificados.

La mayoría decide quedarse en el país de acogida por encontrar una seguridad, entendida en el sentido amplio, de protección social, laboral, jurídica, cultural o personal que les convence a no retornar. En ese marco aparecen los derechos políticos de los migrantes como eje de integración plena.

Ciudadanos sin voz

Muchos son los migrantes que, si bien llevan años residiendo en España no pueden votar. Son, casi en todo un ciudadano más, viven, trabajan, pagan impuestos y se rigen por las leyes del país, pero no pueden decidir quiénes son los representantes que redactarán las leyes laborales que les afectarán o los gravámenes fiscales que religiosamente pagan. Son ciudadanos que sienten que el país de acogida los quiere para todo, menos para decidir lo que se hace en él, derecho que queda reservado a los propios del lugar, para “los puros ciudadanos”.

Esa exclusión los hace sentir ciudadanos de segunda, cuya opinión lejos de ser tenida en cuenta queda alejada de poder influir en lo más mínimo, solo esperando que otros decidan por ellos. En un país con los estándares democráticos elevados, como el caso de España, no deja de ser una anomalía democrática normalizar que aquellas personas que de manera continuada y estable están sujetas a las normas que dictan los poderes públicos del país en el que viven, no tengan reconocido el derecho al voto. Lo lógico y justo es que pudieran elegir a quienes las elaboran e influir en ellas. Es un déficit democrático que ha pasado desapercibido y que para la población autóctona no ha merecido especial atención.

Exigir un tiempo mínimo a los nuevos ciudadanos que arriban al país tiene sentido porque desde que se llega a un país nuevo se necesita un periodo prudencial para conocer la idiosincrasia del país, su realidad socio-cultural, de forma que puedan formar un criterio mínimamente válido para decidir. Lo que sucede en muchos casos es que este punto sirve de excusa para alargar plazos mucho más allá de lo razonable. Con relativa frecuencia los migrantes son objeto de la refriega electoral y forman parte de los discursos políticos pero su capacidad de influir es muy baja porque la inmensa mayoría carece del derecho al voto.

Esta situación lleva a que atacar o jugar con la inmigración como arma política sea muy rentable y casi sin consecuencias porque los sujetos concernidos no pueden ejercer su poder político, al no tener derecho al voto. Los migrantes recién llegado ven la política como algo lejano y ajeno porque su máxima es encontrar trabajo y garantizarse un estatus legal, ubicarse, tener un techo y asegurar un futuro libre de complicaciones. Ahí es donde los derechos políticos de los migrantes se vuelven la última puerta de acceso a la ciudadanía plena.

La infrarrepresentación política

Pese a que en muchos países la población migrante representa una porción de población importante, su traducción en porcentaje de cargos públicos es bastante más baja. En los Estados Unidos de América, en 1994 el porcentaje de población no blanca era del 20%, en el Congreso estadounidense apenas rozaba el 6% de cargos públicos electos. Esa discordancia entre población y representación continuó en 2025, donde ya la población netamente blanca autóctona de EE.UU. es del 58%, mientras que su peso en el Congreso es muy superior, del 74%.

En Reino Unido se replica la situación estadounidense de disonancia entre población migrante y representación, en la Cámara de los Comunes surgida de las elecciones de diciembre de 2019, el 10% de los miembros del parlamento eran de minorías étnicas (inmigrantes), 65 de 650, aún por debajo de la composición multiétnica del conjunto británico que alcanza el 14%. En el caso de este país todos los partidos, con independencia de sus ideologías, han hecho un gran esfuerzo por integrar a los no nacidos o en el país o a sus descendentemente. Ejemplos hay varios como el Alcalde laborista de Londres, Sadiq Khan, de padres musulmanes pakistaníes, o el ex Primer Ministro conservador, Rishi Sunak, de padres migrantes indios.

En España el caso es más alarmante, en el año 2023 sólo el 1.5% de los diputados españoles era migrante de primera generación (nacidos fuera de España) o de segunda (hijo de extranjero). Para ese momento en el conjunto de la sociedad española, los migrantes de primera generación ya eran el 15.5% del total. España recibe hoy día más población migrante incluso que Estados Unidos, con crecimientos del 18.1% en el caso español, frente al 13.9% del estadounidense. Todos los partidos españoles han creado secciones dedicadas al migrante, lo digan abiertamente o no, saben que el poder futuro de esa población, que ya es 1 de cada 6 residentes en España.

Las estadísticas españolas muestran que en España residen 9.300.000 migrantes, considerados como de primera generación (nacidos fuera). A esta cifra hay que sumar los de segunda generación que suponen 3.200.000. A estas cifras hay que añadir 2.800.000 migrantes que al ser nacionalizados ya no cuentan en las estadísticas como migrantes. Tanto es así que el poder electoral de los migrantes comienza ya a ser una fuerza electoral decisora por los casi 3 millones de nacionalizados españoles.

En la Región de Madrid, donde el número de migrantes los hace ya una fuerza electoral importante, los partidos se van adaptando. Sólo en la región de Madrid, un millón de los siete millones de habitantes que habitan la región son migrantes de Latinoamérica, si sumamos el resto de migración las cifras se elevan aún más. El poder migrante puede definir futuras victorias electorales. La derecha moderada madrileña, Partido Popular (PP), lleva tiempo haciendo acercamientos y hasta creando vídeos electorales con migrantes y música latina para pedir el voto. Se mueve en la ambigüedad, por un lado, pide políticas migratorias más restrictivas, mientras por otro, diferencia entre migración deseable y no deseable, con una clara preferencia por la latina, a la que considera deseable.

Se podría pensar que los migrantes que llegan a España están más cerca de los partidos de izquierdas, por ser más abiertos a la inmigración y sensibles socialmente hablando, pero la realidad es otra. Los migrante no son un bloque de voto homogéneo, y los intereses socioeconómicos muchas veces no son coinciden con los intereses religioso-culturales. Tienen intereses contrapuestos.

En el caso español los migrantes latinos nacionalizados votan más por sus intereses que por ideología, al contrario de lo que sucede en Estados Unidos. Aquí, ampliar los derechos políticos de los migrantes no implica uniformidad electoral, sino pluralismo real.

Diversificar el país en todos sus niveles, tarea pendiente

Continuando con el caso español las estadísticas y encuestas muestran que la población española general tiene un grado alto de aceptación hacia la inmigración, pero a la hora de la verdad los partidos desplazan sutilmente a los migrantes a puestos de cierre en las listas electorales, a puestos de elección improbable, no se fían de que les reste votos o de que los “los españoles de siempre” puedan no tener el mando y lo lleve una persona que nació fuera.

Podría parecer una cuestión baladí que, un país con importante población no nacida allí tenga un Parlamento que no refleje fidedignamente a la población migrante que habita el lugar, pero socialmente esto es algo importante por cuanto aumenta la confianza de las masas migrantes en el poder público, viendo cómo migrantes como ellos han podido llegar a cargos públicos en el país que les acoge y que ahora es su hogar.

En Estados Unidos, la Administración del Presidente Biden tomó una decisión trascendental nada más tomar posesión en enero de 2021, y fue honrar la promesa electoral de hacer que la judicatura del país se pareciera más a la América real o como ellos lo denominaron en inglés: “A total make-up of the Judiciary to reflect what the real America looks like”.

Joe Biden cambió unos tribunales esencialmente masculinos y blancos, sin minorías étnicas, por unos muchos más igualitarios e inclusivos, con más jueces mujeres, con latinos, negros, asiáticos y nativos. El tener representantes electos no nacidos en el país y que han pasado por las vicisitudes que todo migrante atraviesa, puede influir en la redacción de las leyes de inmigración y el diseño de los procedimientos, haciéndolos más amables hacia los que con tanto esfuerzo realizan esos procesos cuando empiezan una nueva singladura fuera del país que les vio nacer.

Las cifras de diversidad española quedan lejos de la integración real y efectiva. En España se abordó hace años un debate amplio y efectivo sobre la incorporación de las mujeres a la sociedad, pero ese tema no se ha abierto en el caso de la integración de los inmigrantes.

Trabas más frecuentes: acceso a trabajos públicos y homologación de títulos

Para el acceso a la función pública normalmente se entendería que hay que tener en cuenta los criterios de “mérito y capacidad”, pero la realidad desmiente a la teoría porque muchos países reservan los puestos como funcionario público a las personas que ostentan la nacionalidad o a extranjeros muy cualificados en puestos de difícil consolidación o de alta necesidad (médicos y profesores).

Que las personas de ascendencia extranjera estén representadas en un número considerable o cercano al real en la administración pública del país donde viven es importante desde el punto de vista de visibilizar una diversidad que hace que la parte migrante también sienta el país como suyo, ese sentimiento, al contrario de lo que muchos pudieran pensar, es positivo porque ayuda a consolidar las bases sociales del país.

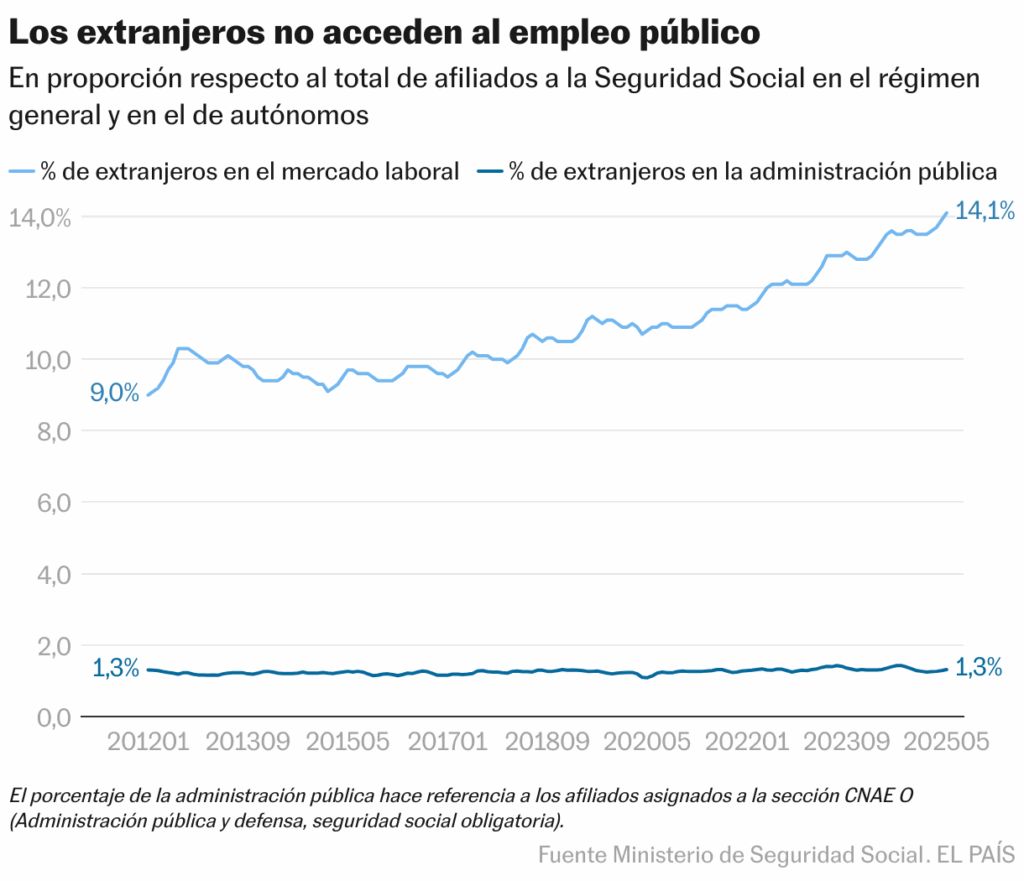

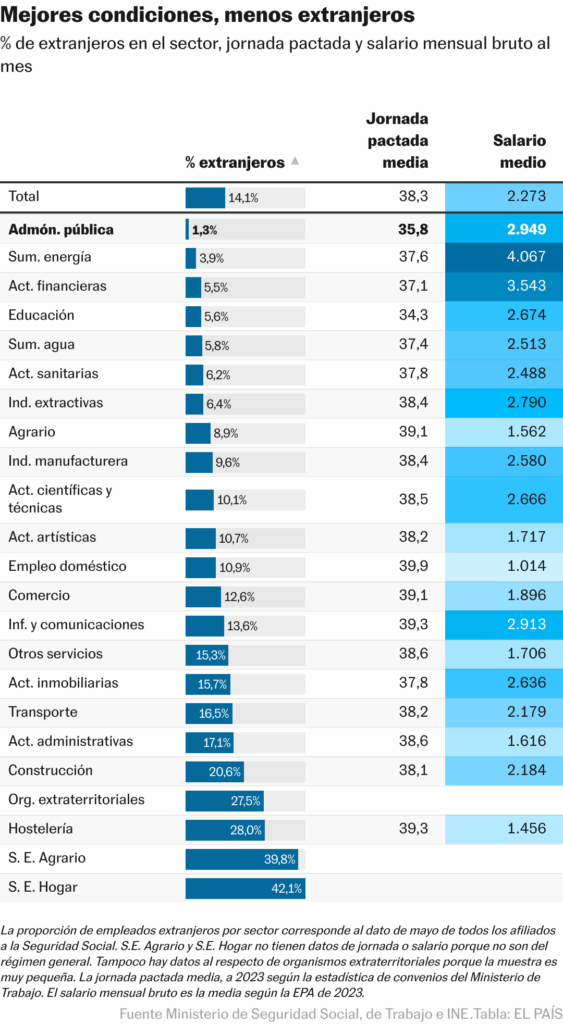

En el presente gráfico se puede ver el abismo que hay entre el porcentaje trabajadores extranjeros en España y su porcentaje dentro de la administración pública. Los extranjeros representan el 14.1% del total de trabajadores, pero solo el 1.3% en el sector público. Si bien, el gráfico no incluye el sector sanitario ni el educativo, donde los niveles son del 6.3% y el 5.3% respectivamente, aún muy por debajo del nivel paritario a la representación real.

Homologar los títulos es otro de los quebraderos de cabeza de los migrantes cuando arriban a un nuevo país. Con la homologación se consigue que el país de nueva residencia reconozca la validez de la titulación académica del migrante como si fuera un título obtenido en ese país, pudiendo ejercer su profesión en ese país en condiciones de igualdad.

La homologación tiene sentido por cuanto comprueba si las enseñanzas son equivalentes, o si en su caso hay que pasar un examen. El problema aquí es que las tasas, el tiempo de trámites y los eventuales exámenes añaden aún más dificultad a los migrantes que ya vienen de situación precaria. El no reconocimiento de títulos y el arduo proceso de homologación fuerza a los migrantes a ir a empleos menos cualificados, precarios, de baja remuneración, lo que produce una pérdida de talento para el tejido productivo. Aquí los derechos políticos de los migrantes se conectan con derechos sociales y laborales.

El acceso al derecho al sufragio para migrantes

El acceso a la nacionalidad y, por ende, al derecho al voto, es lento, requiere de muchos años de residencia permanente y está cargado de trabas burocráticas. No se trata de defender que, por el mero hecho de llegar a un país y trabajar en él, el derecho al voto deba de ser automático. Deben de darse unas condiciones mínimas donde el migrante tenga un cierto grado de arraigo en el lugar, un conocimiento de las dinámicas políticas del país de acogida, comprenda el idioma y se mimetice con los códigos culturales del lugar, en definitiva, un nivel de integración suficiente.

Todo esto requiere de un tiempo mínimo de residencia y trabajo en el lugar, y de pasar ciertos filtros lingüísticos, pero lo que carece de lógica es que personas que viven, trabajan y pagan sus impuestos, y que hablan el idioma a la perfección o muy aceptablemente, carezcan de derecho al voto tras 10, 15 o incluso 20 años en el país. Eso es denegación consciente de sus derechos, eso es no considerarlo un igual por el mero hecho de haber nacido fuera. Eso, es xenofobia estructural normalizada.

Por el contrario, a esta narrativa, otra parte social relevante sostiene que permitir un derecho al voto migrante amplio y sin unas exigencias estrictas de residencia y de integración total y absoluta pondría en peligro el Estado-Nación como concepto, y en claro riesgo el concepto de ciudadanía de ese Estado, se entiende en ese caso que el voto migrante podría desvirtuar el sentir de “los propios del lugar”. Esta corriente se opone frontalmente a cualquier regularización masiva por entenderla “un peligro”, así como por poner en riesgo de desvirtuación la cultura propia del lugar al recibir mucha influencia externa sin esas personas haber sido asimiladas a la cultura del lugar.

Es aquí donde entra en juego el concepto de alteridad, reconocer la existencia del otro y sus bagaje y aporte. Un migrante no puede pretender ir a un nuevo país, asentarse allí y que ese país se transforme para él, y cambie para parecerse al suyo, ni mucho menos reemplazarlo por su propia cultura. Un migrante tiene que integrarse en el país de acogida y aceptar las normas y costumbres imperantes en él y su idiosincrasia. Pero los ciudadanos del país de acogida tienen que reconocer que el migrante trae nuevos valores, enfoques y experiencias que pueden aportar y matizar la cultura de acogida, enriqueciéndola.

Tener derecho al voto es para todo migrante el culmen de su integración definitiva en la sociedad que le acogió. El ser reconocido como uno más entre los propios del lugar, sin diferencias, sin distinciones.

Países de nacimiento, el de acogida y sus consecuencias en la confianza

Muchas veces se ha sostenido que los inmigrantes que provienen de países con bajos niveles de calidad democrática y altos niveles de corrupción traen con ellos esas costumbres y erosionan las instituciones y confianza del país de acogida pero la narrativa es más compleja, y diversos estudios sostienen que, inmigrantes muy expuestos en sus años más tempranos a mucha corrupción en sus países tienden a confiar mucho más en las instituciones de los países de acogida.

Estos migrantes suelen votar más en sus países de acogida y participar de la organización de una forma más intensa, de alguna forma los hace más comprometidos con la integridad institucional. La confianza política es esencial para la estabilidad social y una gobernanza efectiva. La confianza en las instituciones lleva a la paz social, a cumplir con las obligaciones cívicas y a la mejora de la sociedad mediante más matices y aportes.

Migrantes y su vinculación con la criminalidad

Asociar migración y criminalidad es una asunción perniciosa. Un inmigrante no es un delincuente, de hecho, en la abrumadora mayoría de los casos no lo son, afirmación contrastada y apoyada en las estadísticas y estudios, que vienen a demostrar, más bien, lo contrario.

Sirviéndonos de los datos de España, en 2005 estaba habitada por 44 millones de personas, de ellas 3’7 millones eran extranjeros, ese año la tasa de criminalidad fue de 49 infracciones por cada mil habitantes; 20 años más tarde, en 2025, con 49 millones de habitantes y más de 9 millones de nacidos fuera del país, la tasa se sitúa en 41 infracciones penales por cada mil habitantes. Más inmigración no comporta necesariamente más criminalidad.

Hay que tener claro el concepto sociológico de migrante y el de criminal extranjero. Un migrante es aquel que viene al país con la idea de asentarse, de permanecer en el país y crearse un futuro mejor, normalmente no comete delitos porque sabe que eso va en su detrimento para seguir integrándose, conseguir permanecer en el país y, eventualmente, optar a la ciudadanía.

Caso distinto son los delincuentes extranjeros que entran al país solo con el propósito de usarlo como base para cometer delitos, esos no son migrantes, son delincuentes extranjeros, carecen de interés por asentarse en el país o vivir en él, solo buscan delinquir. Hay que desgajar ambos conceptos para tener una imagen clara de la realidad.

La asociación selectiva y contumaz de ambos conceptos, migrante y delincuente, es lo que el sociólogo norteamericano Rubén Rumbaut denomina “ideas zombis”, aquellas que da igual cuantas veces las rebatas y las refutes con datos que siguen perviviendo debido a la cantidad de prejuicios e ideas erróneas que hay en el imaginario colectivo que van más allá de la racionalidad. Los medios de comunicación ponen su parte cuando hablan negativamente de la inmigración, pero nunca inciden en las ventajas o el valor añadido que aportan al país.

Muchas veces se habla de dos migrantes como “invasores”, “delincuentes”, “acaparadores de ayudas”, “quitan trabajo”, pero nadie menciona que España crece demográficamente desde comienzos de siglo gracias únicamente al flujo de migrantes, o que cerca del 80% de los nuevos trabajadores, y, por tanto, cotizantes y sostenedores del sistema, son migrantes.

El peso de los vínculos culturales y lingüísticos

Hay un hecho que no es baladí, ser de un país que comparta ciertos vínculos culturales con el país de acogida favorece la adaptación, o al menos, te encauza en la inercia del país de acogida. En primer lugar, es generalizado que los inmigrantes de primera generación de avanzada edad no terminan de sentir un vínculo emocional fuerte con el país de acogida, su vínculo es solo laboral o por la búsqueda de mejores condiciones de vida, es un vínculo forzado, en muchos casos, por la necesidad.

En los casos de segunda y tercera generación de migrantes, su integración es más efectiva, logrando incorporaciones casi totales a la nueva sociedad en que viven, en muchos casos la única sociedad que conocen en profundidad.

La lengua es otro elemento integrador o desintegrador, según se mire. En España, la comunidad latinoamericana tiende a tener un mayor grado de integración sobre otras nacionalidades por un hecho en concreto, compartir el mismo idioma. Eso ayuda, pero por sí no es suficiente, requiere la implicación del migrante y de la sociedad de acogida. Conocer el idioma es esencial para que el migrante logre unos estándares de calidad social adecuados y estables. Sin conocer la lengua no hay integración ni desarrollo posible.

Compartir a lengua o lazos culturales, o que en el país donde quieren emigrar ya cuente con familiares ayuda mucho, es lo que se denomina efecto red, que atrae a los migrantes a los lugares donde se han asentado previamente conocidos, familiares o amigos, o a lugares donde las facilidades para nacionalizarse son mayores (caso de España con los latinoamericanos).

Redes de apoyo para migrantes

Los migrantes históricamente se han organizado, en mayor o menor grado, para defender sus derechos y lograr apoyo comunitario de sus pares también migrados. Hoy, surgen asociaciones e incluso organismos oficiales de apoyo al migrado. Una de estas asociaciones es Red Acoge, en España, donde una de sus responsables, Paloma García, apunta a que cuando un migrante llega al nuevo país enfrenta muchas más dificultades de las que se pudieran pensar.

En primer lugar, la complicación primera que enfrentan son las autorizaciones de residencia y trabajo, que otorgan derechos, no tenerlas es un limbo que abre la puerta a abusos. “Tener una situación administrativa legal te da derechos, y por tanto protección”. Lo que sucede es que la situación administrativa se pone por encima de la situación de víctima.

Desde Red Acoge también se indica a que muchos migrantes sufren condiciones de trabajo indecorosas, donde trabajan muchas horas o donde los salarios son bajos. Con casos donde aprovechándose de que se encuentran en una situación administrativa irregular son explotados, y sus derechos laborales completamente obviados.

Los migrantes involucrados en estas situaciones no denuncian por el miedo, lo que se conoce como infradenuncia. Debido a esta circunstancia las entidades en defensa de los migrantes son los referentes y no las comisarías de policía.

Migrantes y el fluir constante

La migración, eso que hoy acapara tantos comentarios, tertulias y debates, ha sido un fenómeno que ha sucedido siempre, que seguirá sucediendo y moldeando las sociedades del mundo.

La conformación cambiante y viva de las sociedades, el fluir de los migrantes, como las mareas que suben y bajan, pero que nunca se detienen, siempre ahí, fluyendo, viajando, y arribando a nuevas costas de esperanza. Solo cambian por temporadas los destinos emisores y los receptores, pero ese fluir no se interrumpe, es parte del alma humana, del adaptarse a lo desconocido.

La humanidad es intrínsicamente migrante, desde sus albores, solo cambian las circunstancias. Esa realidad fue descrita poéticamente por el escritor uruguayo, Eduardo Galeano: “La humanidad está hecha de migrantes. Todos venimos de otro sitio, incluso los que se creen dueños de la tierra”.