Este artículo analiza cómo el genocidio en Gaza expone la complicidad del orden internacional y el colapso del derecho global y el liberalismo democrático. En EDP creemos que la crueldad no es sólo un ejercicio malvado sobre el otro; es también la indiferencia ante su sufrimiento. Por eso, nuestra intención es invitarnos a reflexionar —y a actuar— frente a un mundo que parece estar tolerando lo intolerable.

Por Matias Boglione y Santiago Arias, directores de EDP.

Un genocidio en tiempo real

La hipocresía está muerta y sólo necesitamos mirar Gaza para confirmarlo. Según datos de la ONU y medios como la BBC y CNN, más de 52.000 palestinos han sido asesinados desde el inicio de la ofensiva. El historiador israelí, Omar Bartov, experto en genocidios, en un extenso artículo en The New York Times no dudó en afirmar que es eso lo que está ocurriendo en el enclave palestino.

La mitad de la población enfrenta una situación de hambruna catastrófica. 71.000 niños y 17.000 madres requieren atención urgente. El 93 % de las viviendas fueron destruidas o dañadas, el sistema sanitario ha dejado de existir para ser reemplazado por una hambruna planificada como estrategia bélica.

Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido ningún caso de hambruna tan minuciosamente diseñada y controlada como la de Gaza.

– Alex de Waal, experto en hambrunas.

No es una exageración retórica para causar impacto: es el parte diario de un infierno perfectamente administrado. Se extermina una nación con la precisión quirúrgica que sólo un Estado moderno y militarista puede asegurar, ante los ojos de la sociedad y con el financiamiento abierto de las principales potencias occidentales. Mientras tanto, el mundo aplaude, veta, se conmueve un rato, y sigue scrolleando.

La pregunta ya no es si Israel está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Eso lo saben hasta quienes lo niegan. La pregunta real, la que duele, la que arde, es otra: ¿cómo es posible que semejante brutalidad goce de una impunidad internacional tan obscena?

Si queremos (intentar) responder a esta pregunta, quizás un análisis politológico sea indispensable. Porque para entender la impunidad, no basta con apelar a la moral: necesitamos revelar la arquitectura del poder global.

Comencemos por el realismo político, esa corriente descarnada de las Relaciones Internacionales que no se preocupa por lo que es justo, sino por lo que es efectivo y útil. Desde esta perspectiva, el derecho internacional no es un conjunto de normas imparciales al servicio de la humanidad, sino una herramienta que los Estados poderosos utilizan —o ignoran— según convenga a sus intereses.

Es lo que Hans Morgenthau llamó “la lucha por el poder como principio rector de la política internacional”. Gaza, en este marco, no es un escándalo, ni tampoco un “daño colateral tolerable”. Es el resultado de una planificación ejecutada y, lo que es más preocupante, abierta y públicamente admitida durante décadas sin ningún tipo de pudor.

El genocidio, entonces, no ocurre a pesar del sistema internacional, sino en virtud de él. Porque ese sistema está diseñado para garantizar la estabilidad de las alianzas hegemónicas, no la protección de los pueblos colonizados.

Como bien lo explica Stephen Krasner, la soberanía es una ficción legal que se flexibiliza según los intereses estratégicos. Y Palestina, desde hace décadas, es una “zona gris”: suficientemente visible para conmover, pero no lo bastante rentable como para interferir en serio (algo que también ha sido sagazmente comentado por Noam Chomsky).

Gaza y su gente deben ser quemados.

– Nissim Vaturi, Vicepresidente de la Knesset, enero de 2024.

La matanza de civiles en Gaza pone al desnudo una verdad insoportable: el orden internacional liberal, ese que juraba defender los derechos humanos, la autodeterminación y la paz, si es que alguna vez existió, ha perdido toda autoridad moral.

Como sostuvo Susan Strange, en las relaciones internacionales contemporáneas, el poder estructural —económico, militar, tecnológico— pesa infinitamente más que cualquier marco normativo. Y en ese tablero, Israel no es precisamente un paria: es una base de operaciones de la geopolítica occidental.

Esto es lo que explica que prácticamente no existan sanciones contra Israel, pero sí abundan los vetos del Consejo de Seguridad de la ONU que no hacen más que favorecerlos. La pasividad de las democracias occidentales, encuentran en el sufrimiento palestino una externalidad tolerable del equilibrio geopolítico. Lo que ocurre en Gaza no es un error del sistema, es su síntoma más nítido.

Del realismo político al cinismo moral

Desde hace más de medio siglo, Estados Unidos ha vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU al menos 45 resoluciones que condenaban a Israel por crímenes de guerra, violaciones a los derechos humanos o por su ocupación ilegal de territorios palestinos. Es decir, cuarenta y cinco veces el derecho internacional fue bloqueado a favor del poder. Cabe aclarar que esto no se trata de una simple anomalía dentro del sistema internacional, sino de su principal regla.

Si lo pensamos desde el realismo político, lo que ocurre en Gaza no representa una contradicción, sino una confirmación brutal: los Estados no se rigen por principios, sino por intereses; no actúan por justicia, sino por poder. A esto lo advirtió sin pudor Hans Morgenthau: en la arena internacional, los valores morales son relevantes solo cuando no interfieren con los objetivos estratégicos. Y Palestina, lamentablemente, no es estratégica para Occidente; Israel, en cambio, sí.

El enemigo no es Hamás. Cada niño, cada bebé en Gaza es el enemigo. Debemos conquistar Gaza y colonizarla, y no dejar ni un sólo niño gazatí allí.

– Moshe Feiglin, ex diputado del Parlamento israelí, mayo de 2025.

Washington no sostiene a Tel Aviv por un capricho sentimental ni por nostalgia del sionismo progresista de Golda Meir. Lo hace porque Israel representa el enclave perfecto para su dominación militar, económica y tecnológica en Medio Oriente. Lo dijo sin rodeos el senador republicano Lindsey Graham en 2024: “Israel es el mejor retorno de inversión para la seguridad estadounidense”. Traducido: la masacre brinda beneficios (económicos y geopolíticos).

Cada año, Estados Unidos transfiere 3.800 millones de dólares en ayuda militar a Israel. Con ese dinero se compran bombas de 2.000 libras, como las que destruyeron el campo de refugiados de Jabalia. Con ese dinero se sustenta la ocupación de Cisjordania, el bloqueo de Gaza y el sistema de vigilancia más sofisticado del planeta. Este es el dinero que paga el precio de la impunidad israelí.

El realismo estructural —formulado por Kenneth Waltz— ofrece una lente todavía más cruda de este orden de cosas: en un sistema internacional anárquico, sin un gobierno global que imponga normas obligatorias, los Estados poderosos diseñan el orden según su conveniencia.

No se trata solo de violar reglas, sino de (lo que es aún más importante y perturbador) establecerlas. El derecho internacional no está muerto, pero ha sido secuestrado por quienes tienen la fuerza para ignorarlo.

La ONU condena, la Corte Penal Internacional investiga, los relatores de derechos humanos redactan informes y los periodistas muestran las atrocidades de las FDI (mientras mueren junto a los habitantes de Gaza).

No hay civiles inocentes en Gaza.

– Isaac Herzog, Presidente de Israel, octubre de 2023.

Pero al final, el veto estadounidense lo borra todo. Si hay una imagen que sintetiza la arquitectura moral de nuestro tiempo es esta: mientras niños palestinos mueren de inanición o por disparos a la cabeza mientras juntan comida del piso, un embajador occidental levanta la mano para impedir una resolución que exige el cese del fuego.

Quizás debamos comenzar a llamar a las cosas por lo que realmente son: el derecho internacional no es una garantía para los débiles, sino una coartada para los fuertes. Se aplica con fervor en algunos casos (Ucrania o Venezuela, por ejemplo), y se relativiza en otros (Palestina, Yemen o Malvinas). El doble estándar no es una falla del sistema: es su protocolo de funcionamiento.

La ciencia política nos ayuda a dilucidar mejor esta escena, que debería ser leída como el colapso definitivo del idealismo liberal en las relaciones internacionales. La idea de que existen normas universales que nos protegen a todos por igual, no es más que un mito, un eufemismo que ha sido demolido sistemáticamente; lo que revela que el orden global se parece más a una jungla sofisticada que a una comunidad internacional.

La teocracia occidental: cuando la Torá pesa más que la ONU

Occidente espera —o finge esperar— que Israel actúe como una democracia liberal defensora de los valores que cimentaron la modernidad política europea: igualdad, autodeterminación, derechos humanos. Pero esa expectativa no sólo es ingenua, sino funcional al engaño.

Recordemos que el proyecto fundacional del Estado de Israel no se basa en los principios del derecho internacional, sino en una lectura literal del derecho divino (algo que muchos funcionarios y referentes del Estado de Israel gritan sin ningún tipo de pudor).

Su legitimidad no se asienta en tratados, ni en resoluciones de Naciones Unidas, ni en los marcos del constitucionalismo moderno. Se asienta en la Torá. En la promesa bíblica de una tierra prometida. Y esa base teológica no es metafórica: es el núcleo doctrinario del sionismo político contemporáneo.

¿Cómo compatibiliza Occidente esta contradicción flagrante? Pues no lo hace. La oculta, la tolera y la subvenciona. Israel es, en su arquitectura jurídica y política, una teocracia etnocrática: define su identidad nacional en términos religiosos y raciales, niega ciudadanía plena a millones de palestinos, y funda sus políticas territoriales en un mandato divino que ignora los límites del derecho positivo. Y sin embargo, se lo sigue presentando como un “bastión de libertad” en Medio Oriente. Esta disonancia no es sólo retórica, sino estructural.

Deben ser hechos pedazos, morir de hambre, y no ser reanimados con ayuda humanitaria que les dé oxígeno.

– Itamar Ben Gvir, Ministro de Seguridad Nacional de Israel, 8 de julio de 2025.

En palabras de Giorgio Agamben, Israel ha hecho del “estado de excepción” su forma de gobierno: una condición en la que la ley es suspendida en nombre de la seguridad, y esa suspensión se vuelve la regla. Bajo esta lógica, cualquier acto de barbarie puede ser justificado como autodefensa, cualquier crimen como prevención, cualquier masacre como respuesta a una amenaza existencial. “Israel tiene derecho a defenderse”, ¿les suena?

En nombre de la supervivencia del “Estado judío”, se invoca una excepcionalidad permanente que legitima la ocupación, los asentamientos ilegales, los bombardeos a otros Estados soberanos, la demolición de hogares, los asesinatos selectivos (que incluyen periodistas y referentes de organizaciones de derechos humanos), el bloqueo de alimentos y medicinas, entre muchas otras obsenidades. Es el derecho divino convertido en política de Estado, con Occidente como garante logístico y financiero.

Este tipo de excepcionalismo no es nuevo. La ciencia política lo ha analizado en numerosos contextos coloniales e imperiales, donde los Estados poderosos —o sus aliados— se colocan fuera del alcance de las normas que imponen a otros.

Como señala Agamben, el soberano es aquel que decide sobre la excepción: y en este caso, Israel no solo decide cuándo aplicar la ley internacional, sino que lo hace desde una lógica teocrática que el orden liberal pretende ignorar porque lo desestabiliza simbólicamente.

Si el pueblo de Gaza sufre, Hamás sufrirá. No hay problema en bombardear sus reservas de alimentos y combustible. Deben morir de hambre.

– Amichai Eliyahu, Ministro de Patrimonio de Israel, 18 de enero de 2025.

Pero los hechos son tercos. Hay más de 700.000 colonos israelíes ilegales en Cisjordania. El gobierno israelí ha declarado, en boca de su ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, que “construiremos Eretz Israel desde el río hasta el mar”. Y mientras tanto, la comunidad internacional sigue pretendiendo que hay una negociación en curso.

Seamos claros: no es una negociación; es una ocupación. No es una disputa territorial; es un proyecto colonial con fundamentos teológicos, sostenido por el cinismo geopolítico de las potencias y la complicidad pasiva del resto del mundo.

Sobre el ámbito académico, también podemos decir algunas cosas.

En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump ha ido más allá en su apoyo a Israel, persiguiendo a estudiantes, profesores y autoridades de prestigiosas universidades en su propio territorio. La Universidad de Columbia, por ejemplo, acordó pagar 200 millones de dólares al gobierno de Trump para cerrar las acusaciones de antisemitismos.

Sin embargo, como parte del acuerdo, entre otros puntos que limitan la libertad de expresión sobre Palestina, la universidad deberá adoptar la definición de antisemitismo de la IHRA, ampliamente criticada por equiparar la crítica al Estado de Israel con ataques antisemitas.

Esta decisión, por supuesto, ha generado preocupación dentro y fuera de los campus universitarios por sus implicancias sobre la libertad académica. El caso de Columbia sienta un peligroso precedente sobre cómo la presión política puede condicionar el pensamiento crítico dentro del ámbito universitario.

La ONU, la CPI y los medios como decorado

Hay que decirlo sin rodeos: la arquitectura institucional del derecho internacional es una escenografía. Una especie de teatro solemne donde se simula preocupación humanitaria mientras se perpetúa un orden injusto y desigual. La Corte Penal Internacional “investiga” los crímenes de guerra de Israel con una lentitud quirúrgica.

La ONU redacta resoluciones que luego son vetadas por sus propios miembros permanentes. Las agencias humanitarias emiten alertas que nadie lee. Y mientras tanto, Gaza continúa sangrando. El sistema internacional no solo ha fracasado: se ha convertido en un cómplice funcional.

Los medios hegemónicos también cumplen su rol en esta maquinaria. El New York Times, tras el bombardeo israelí al campo de refugiados en Jabalia, tituló con neutralidad: “Israel se defiende”. ¿Defenderse bombardeando hospitales y escuelas?

El lenguaje, aquí, no es inocente: es el primer escudo de la impunidad. En lugar de “genocidio”, se dice “conflicto” o “guerra”; en vez de “exterminio”, se habla de “acciones militares”; en vez de “niños asesinados”, se mencionan “bajas colaterales”; en lugar de “invasión” se dice “operación militar”. Un lenguaje eufemístico por excelencia.

Incluso con una acusación formal por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, y con informes concluyentes de Amnistía Internacional y organizaciones israelíes como B’Tselem y Physicians for Human Rights, los gobiernos occidentales mantienen su apoyo o su silencio.

– B’Tselem, julio de 2025.

Las instituciones internacionales no son neutrales. Como sostiene Robert Cox, toda teoría —y toda institución— es para alguien y para algún propósito. No existen por encima del conflicto, sino insertas en relaciones de poder concretas.

El multilateralismo, cuando sirve a los intereses de las potencias, se celebra como diplomacia civilizada. Pero cuando incomoda, se desecha como obsoleto. No se gobierna con reglas universales, sino con excepciones selectivas.

La ONU condenó el apartheid sudafricano. Impuso sanciones a Irak. Pero ante el genocidio en Gaza, el veto estadounidense anula toda acción real, y lo que queda es una burocracia impotente que repite comunicados.

El cinismo es tan brutal que, incluso después de que la Corte Internacional de Justicia aceptara el caso por genocidio presentado por Sudáfrica, las potencias occidentales hicieron como si nada. Negaron, minimizaron o ignoraron.

La paradoja final es alarmante: los organismos creados para evitar otro Holocausto se han convertido en observadores silenciosos de un nuevo genocidio. Un genocidio sin cámaras de gas pero con algoritmos de puntería, sin campos de concentración pero con zonas de exterminio urbano, sin juicios de Núremberg pero con cobertura mediática en tiempo real.

Neofascismo global, giro post argumentativo y deshumanización

Hace apenas unas décadas, el autoritarismo requería coartadas bien elaboradas. Había que justificar las guerras, maquillar las masacres, encubrir los golpes. Hoy ya no es necesario. La barbarie se ejerce sin excusas, sin máscaras y sin vergüenza. Lo vemos en Netanyahu, en Trump, en Milei, en Meloni, en Orbán: representan una generación de líderes que han entendido que el lenguaje ya no es un instrumento de persuasión, sino de saturación.

Ahora no se trata de convencer a las mayorías, sino de agotar sus sentidos, anestesiar sus juicios, imponer una narrativa única por repetición, ruido o espectáculo. Como advertía Wendy Brown, estamos ante el ocaso del pacto democrático: el debate ha sido reemplazado por el impacto y la deliberación por el algoritmo.

Toda Gaza y cada niño de Gaza deberían morir de hambre. Solo un enemigo de Israel tiene piedad de los futuros terroristas. Espero que se mueran de hambre.

– Ronen Shaulov, Rabino israelí.

Pero cuando no hay argumento, lo que queda es la deshumanización. En Gaza no hay civiles, dicen. Los palestinos son “animales humanos”, dijo un ex primer ministro israelí.

El lenguaje del exterminio se ha vuelto moneda corriente, sin necesidad de camuflajes. No es nuevo, pero ahora circula con naturalidad: el enemigo ya no es un otro político, sino un otro ontológico. Un ser desechable, prescindible, sacrificial.

Chantal Mouffe también advertía sobre el uso del antagonismo como motor político. Las nuevas derechas no buscan consenso, buscan enemigos y culpables. Pero no para debatir con ellos, sino para aniquilarlos simbólicamente (y físicamente, en caso de ser necesario). En esa lógica, Palestina no es solo un problema territorial: es un cuerpo colectivo que debe ser eliminado para que la narrativa sionista tenga sentido.

Ya en diciembre de 1948, Albert Einstein y Hannah Arendt, junto con otras figuras prominentes del mundo académico y cultural, publicaron en el New York Times una carta abierta denunciando al partido Herut —sucesor del grupo paramilitar Irgún— como “un partido político muy similar en su organización, métodos, filosofía política y atractivo social a los partidos nazi y fascista”.

Dos años antes, en 1946, el propio Einstein había advertido que Palestina debía desarrollarse como un hogar para el pueblo judío, pero no como un Estado separado, proponiendo en cambio una administración internacional bajo supervisión de la ONU y un marco constitucional que garantizara la seguridad de judíos y árabes por igual.

Estas advertencias, provenientes de dos de las mentes más lúcidas del siglo XX, muestran que la deriva etnocrática y militarista del proyecto sionista no solo era previsible, sino que fue señalada desde sus orígenes por voces judías críticas que comprendían el peligro moral y político de fundar un Estado sobre la exclusión y la violencia.

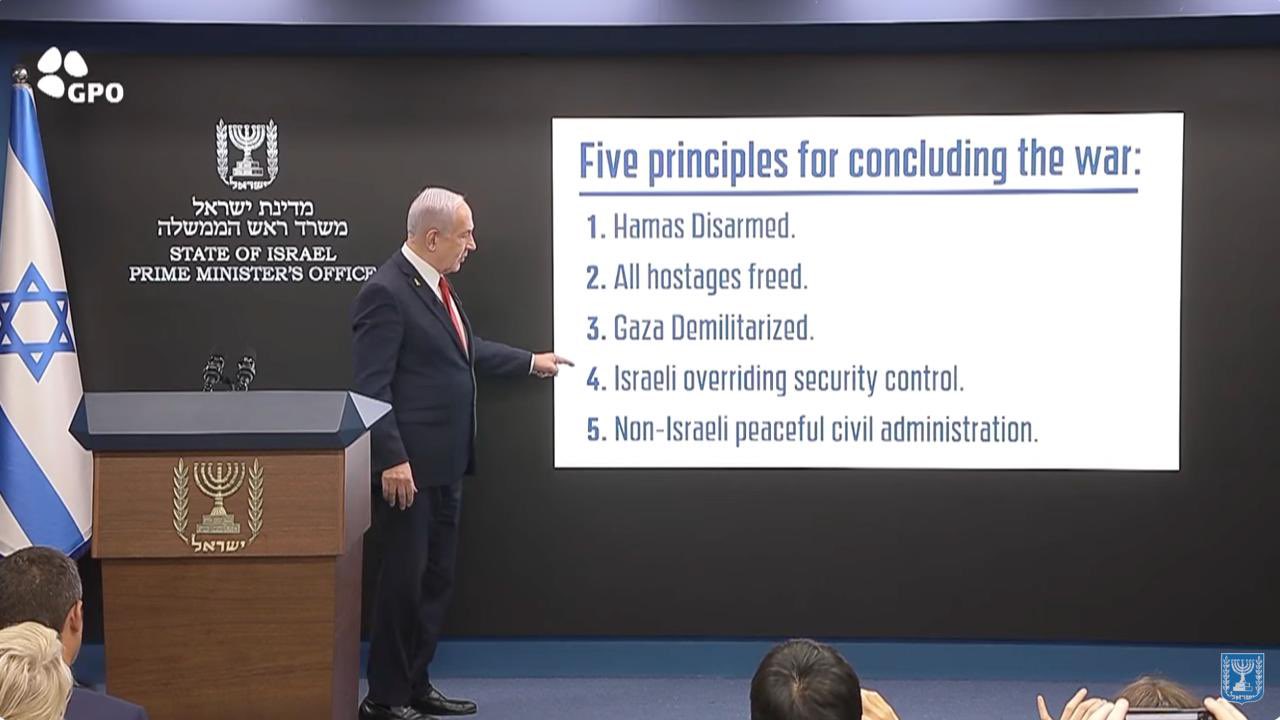

El gobierno israelí opera como si los gazatíes fueran residuos de la historia. La lógica del desplazamiento forzoso, que Netanyahu propone abiertamente, y el discurso de limpieza identitaria de figuras como Smotrich, muestran una normalización de la exclusión violenta desde el propio aparato estatal.

– CNN, 2025

Lo más brutal es que esta lógica no es marginal: es hegemónica. No ocurre solo en Israel o Palestina. Ocurre en Estados Unidos con los migrantes, en Italia con los africanos, en Hungría con los refugiados, en la Argentina de Milei con los pobres, jubilados y personas con discapacidad. Es una matriz de gobierno global, un patrón autoritario que se extiende por todos los bordes del capitalismo neoliberal.

Porque ya no basta con precarizar. Hay que culpabilizar. Hay que humillar. Hay que borrar al enemigo del relato nacional. Se criminaliza la protesta, se persigue la solidaridad, se militarizan las fronteras. Todo bajo el mantra de la seguridad, el orden y la soberanía. ¿Realmente alguien puede pensar que estos grupos son un “peligro para la seguridad nacional”?

El problema, entonces, no es solo Netanyahu. Lo que debe preocuparnos aún más, es que Netanyahu ya no es una excepción, sino una regla en expansión. Y Gaza, una vez más, no es un caso aislado: es el laboratorio de la deshumanización contemporánea.

Todos lo sabemos, pero no actuamos: subjetividades anestesiadas y horror normalizado

El mundo entero sabe lo que está ocurriendo en Gaza. No hay secretos ni tampoco dudas. No se necesita ser especialista en Medio Oriente ni haber leído la Carta de Naciones Unidas para entender que se está cometiendo un genocidio a la vista de todos. Y sin embargo, la respuesta global oscila entre el silencio, la impotencia y la resignación. La pregunta ya no es si el horror se oculta. La pregunta es cómo logró volverse tolerable.

Slavoj Žižek lo explicó con brutal honestidad en una reciente entrevista: “no es que no sepamos, sino que sabemos perfectamente… pero actuamos como si no supiéramos”. Lo llamó “el cinismo ilustrado”: una conciencia lúcida que, lejos de generar acción, se disuelve en pasividad. Una especie de hipermodernidad moral donde todo se ve, todo se comparte, todo se denuncia, pero nada se interrumpe.

El horror, entonces, no desaparece: se integra a la vida cotidiana. Es una notificación más, justo entre el clima, el horóscopo y los estrenos de Netflix. El genocidio se ha vuelto parte del feed de Instagram con advertencias de “contenido sensible”. Pero no se trata solo de saturación informativa.

Es un fenómeno más profundo: una mutación subjetiva operada por el neoliberalismo, que ha convertido al ciudadano en consumidor, al indignado en espectador y al militante en entrenador de algoritmos.

Byung-Chul Han lo describió con precisión: en lugar de la represión disciplinaria del siglo XX, hoy sufrimos una violencia “neuronal”, que disuelve lo colectivo, atomiza los vínculos y transforma la libertad en autoexplotación. La indignación, sin organización, se convierte en espuma. Y la rabia, sin dirección, se vuelve ansiedad. Esto es terreno fértil para la impunidad. Un mundo sin sujetos políticos, solo con usuarios, no detiene un genocidio. Sí lo comenta, lo etiqueta, lo comparte…y lo olvida.

Sin embargo, algo parece estar moviéndose. Cada vez más voces llaman al boicot, desinversión y sanciones contra Israel. No se trata de una respuesta suficiente, pero sí de un síntoma. ¿Quién dijo que todo está perdido?

Israel ya no es una unanimidad blindada: reservistas y exmilitares firmaron más de 12.000 cartas exigiendo el fin de los combates y un acuerdo por los rehenes.

Además, más de 100.000 personas se manifestaron en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén, donde familias de los secuestrados y ciudadanos de diversas ideologías repudiaron el plan de ocupación de toda Gaza, denunciando el evidente interés político en el prolongamiento del conflicto mientras advertían: “cada día, cada hora cuenta para los rehenes”

En el plano mundial ha tomado fuerza la estrategia BDS, que busca aislar a Israel retirando apoyo a empresas que sostienen la ocupación, impulsando campañas de desinversión e incitando a gobiernos a imponer sanciones para hacer que Israel rinda cuentas.

La lección de la banalidad del mal es que actos terribles pueden ser cometidos por personas que no son monstruos, sino individuos corrientes que renuncian a pensar por sí mismos y simplemente cumplen órdenes.

– Hannah Arendt, sobre la banalidad del mal.

En este marco también destaca la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI), activa desde 2004, que insta a boicotear instituciones académicas y culturales israelíes como forma de presión ética y simbólica.

Y, aunque llega tarde, también hay señales diplomáticas: países que antes flirteaban con la neutralidad ya dieron el paso. Australia anunció que reconocerá oficialmente al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU, en septiembre, sumándose así a Reino Unido, Francia y Canadá, y transformando el reconocimiento simbólico en una presión política explícita

Lo peor no es el horror; lo peor es el acostumbramiento al horror. Por eso Žižek insiste en que hay que mantener el shock como forma de resistencia política. Repetirlo, sentirlo de nuevo, devolverle su potencia y romper el embrujo de la normalización. Para recuperar la capacidad de decir “basta”, al parecer, necesitamos sentir esa incomodidad que el horror de la violencia despierta en nuestras fibras más sensibles.

La pregunta ha dejado de ser cómo permitimos la impunidad y la espectacularización del horror. La pregunta ahora es: ¿cuánto más estamos dispuestos a tolerar?