¿Quién dijo que la economía era libre? La historia demuestra lo contrario: nunca existió un mercado sin intervención estatal, sin coerción ni violencia institucional.

Por Matias Federico Boglione, Co Director de EDP.

El libre mercado no es más que un cadáver que aún gobierna el mundo como un fantasma ideológico. Exorcizarlo es urgente para recuperar el rol de la política en la dirección de la economía.

El misticismo en eso que llamamos «mercado»

Vivimos en un tiempo donde la palabra “mercado” funciona como si fuera una entidad mística. Los mercados hablan, se enojan, castigan, se entusiasman. A los gobiernos no se los evalúa por sus políticas públicas sino por el “humor” de esos mercados.

En nombre de ellos se justifican ajustes, reformas, despidos, flexibilizaciones. El relato es simple y poderoso: los mercados, si se los deja libres, se autorregulan. Como si fueran una naturaleza propia, perfecta, capaz de equilibrar por sí sola la vida económica. En el fondo, todos sabemos que «los mercados» no son más que un puñado de corporaciones dirigidas por un puñado de personas cuyo único objetivo es monopolizar y acumular: recursos, poder, dinero, influencias.

Ese relato es la piedra angular del liberalismo económico y, más tarde, del neoliberalismo. Pero es falso. No solo falso: es una ficción política. Detrás del mito de los mercados autorregulados, lo que existe son Estados que intervienen constantemente para garantizar la rentabilidad del capital. El mercado libre es un espectro, una narrativa útil para legitimar desigualdades y encubrir relaciones de poder. No perdamos de vista que el capitalismo se llama capitalismo por una simple razón: lo que importa es la reproducción del capital. Los seres humanos quedan relegados a meros engranajes que hacen funcionar la máquina infinita de rentabilidad.

Decir que “los mercados se autorregulan” es tan absurdo como afirmar que un río puede inventarse a sí mismo el cauce. Los mercados, lejos de ser fuerzas naturales que fluyen libremente, fueron construidos históricamente con violencia, intervención estatal y disciplinamiento social. Karl Polanyi lo mostró con crudeza en La gran transformación: la economía de mercado no nació de la libertad, sino de la imposición.

La economía y el mercado nunca han sido libres

Para Polanyi, tres elementos fundamentales de la vida social —la tierra, el trabajo y el dinero— jamás fueron mercancías en sentido estricto. Nadie los produce para venderlos: la tierra existe antes del mercado, el trabajo es la actividad vital de los seres humanos, el dinero es una convención social respaldada por instituciones políticas. Sin embargo, el capitalismo necesitó convertirlos en “mercancías ficticias”.

¿Cómo se logra esa conversión? Con violencia. Los campesinos ingleses fueron expulsados de las tierras comunales a través de los cercamientos. Sin tierra, no tenían otra opción que vender su fuerza de trabajo en las ciudades. Los pueblos colonizados fueron forzados a producir materias primas baratas, insertados en cadenas comerciales que los subordinaron a las metrópolis. Los Estados crearon bancos centrales y sistemas monetarios para controlar el dinero, imponiendo coercitivamente su circulación.

El mercado no fue un espacio espontáneo de intercambio entre individuos libres. Fue un dispositivo político, levantado sobre expulsiones, colonizaciones y regulaciones impuestas desde arriba.

Pero la violencia por sí sola no basta para sostener un sistema. Hace falta legitimidad. Sobre esto, nos arroja luz Gramsci: el liberalismo económico se impuso también como hegemonía cultural. El truco fue presentarlo como técnica, como neutralidad científica. Lo que en realidad era una opción política —legislar a favor del capital— se disfrazó de naturaleza. Se instaló un “sentido común económico”: que los mercados son inevitables, que las leyes de la oferta y la demanda son tan inmutables como la gravedad, que la intervención estatal distorsiona un orden natural.

Ese sentido común todavía nos gobierna. Cuando se anuncia que “los mercados están nerviosos”, lo que se dice en realidad es que un grupo reducido de actores económicos presiona políticamente para obtener condiciones más favorables. Pero la frase se repite como si fueran placas tectónicas moviéndose solas.

Realismo político: la economía como poder

El realismo político desmonta con facilidad esta ilusión. Sólo basta tomar como ejemplo los aportes de autores como Hans Morgenthau o Carl Schmitt, para quienes no hay esferas autónomas de la vida social: la política es la que define las reglas del juego. La economía no escapa a esta lógica.

Basta mirar el mundo contemporáneo: las sanciones económicas contra países, los bloqueos comerciales, los rescates financieros masivos, el control de recursos estratégicos o la política de aranceles. Todo esto prueba que la economía es un campo atravesado por la decisión soberana. No existe un “mercado global” que funcione de manera independiente: existen Estados que deciden, con sus ejércitos, sus bancos centrales y sus marcos regulatorios, qué se produce, cómo se distribuye y quién se beneficia.

El mercado autorregulado es, desde la mirada realista, un oxímoron. El mercado siempre está regulado. La cuestión no es si lo está, sino quién lo regula y en favor de quién.

Cuando los defensores del libre mercado hablan de “autorregulación”, borran la historia de sangre que permitió su nacimiento. Inglaterra no se transformó en la primera potencia industrial porque dejara al mercado autorregularse: lo hizo porque cercó tierras, colonizó India y África, impuso el comercio del opio en China, y forzó militarmente la apertura de mercados.

Del mismo modo, Estados Unidos no se volvió potencia mundial por la gracia del libre comercio. Lo hizo con tarifas proteccionistas, guerra civil mediante, expansión territorial y la esclavitud como base de acumulación. Japón se industrializó tras la restauración Meiji gracias a una alianza Estado-empresas que diseñó políticas tecnológicas estratégicas. Corea del Sur levantó su industria con subsidios estatales y planificación centralizada. Más abajo profundizaremos en las políticas que estos países aplicaron para subirse al tren del desarrollo económico.

Ninguno de estos casos tiene que ver con autorregulación. Todos tienen que ver con intervención.

La trampa ideológica

El liberalismo económico logró instalar que la intervención estatal es la excepción y el libre mercado la regla. En realidad, es exactamente al revés. La intervención es la regla histórica y el libre mercado es la excepción… cuando conviene a los más poderosos.

Por eso Polanyi decía que la utopía del mercado autorregulado solo puede imponerse destruyendo los vínculos sociales. Y por eso Gramsci advertía que las ideas económicas dominantes no son neutrales: son parte del dominio cultural de una clase.

El mito del mercado autorregulado es, en definitiva, la coartada perfecta: convierte a las decisiones políticas en fenómenos naturales, a las relaciones de poder en simples ecuaciones, a la desigualdad en consecuencia inevitable.

Una breve historia del proteccionismo

Si algo muestra la historia económica es que el libre mercado nunca existió en el origen de los países desarrollados. El mito de la autorregulación queda expuesto apenas se revisa cómo ascendieron al poder las potencias que hoy venden recetas de apertura y desregulación. El proteccionismo ha funcionado como una norma para alcanzar el desarrollo económico.

Profundicemos ahora en algunos ejemplos de las principales potencias. En el caso de Inglaterra, su ascenso industrial en los siglos XVII y XVIII no fue resultado del laissez-faire. Se basó en medidas estatales que protegieron a los fabricantes locales de la competencia extranjera, en la colonización de territorios que proveían materias primas baratas y en el control militar de rutas comerciales. Cuando logró ventaja competitiva en textiles, recién entonces impuso al resto del mundo la retórica del libre comercio.

Estados Unidos, en el siglo XIX aplicó tarifas aduaneras altísimas, diseñadas explícitamente para proteger la industria doméstica. Alexander Hamilton defendió estas medidas desde los orígenes de la nación. Abraham Lincoln, que se suele recordar por la abolición de la esclavitud, también fue un defensor del proteccionismo como herramienta para consolidar el poder industrial del Norte.

Alemania, por su parte, bajo la influencia de Friedrich List, adoptó políticas estatales de apoyo a la industria. La unificación alemana se acompañó de fuertes aranceles y planificación estratégica. El Estado fue motor, no espectador. Japón, tras la Restauración Meiji, invirtió masivamente en tecnología y educación, protegió empresas clave y fomentó alianzas público-privadas. La idea de un Japón exitoso gracias al libre comercio es una distorsión histórica: fue el Estado quien tejió el camino hacia el desarrollo.

Corea del Sur es el ejemplo más reciente y contundente. El gobierno seleccionó conglomerados estratégicos (Samsung, Hyundai, LG), les otorgó créditos subsidiados, restringió la entrada de competidores extranjeros y exigió metas de exportación. Sin esta arquitectura estatal, Corea seguiría siendo un país agrícola. Samsung no es el resultado del mercado autorregulado: es el resultado del Estado surcoreano actuando como arquitecto del capitalismo nacional.

En todos estos casos, la intervención estatal fue decisiva. Sin embargo, una vez desarrollados, estos países exportaron al resto del mundo la doctrina del libre mercado como condición para acceder a financiamiento o integrarse al comercio internacional. La hipocresía es flagrante: ellos se desarrollaron con proteccionismo y subsidios, pero exigieron apertura y austeridad a los demás.

El falso arbitraje del Estado liberal

La narrativa liberal sostiene que el Estado es un árbitro imparcial entre capital y trabajo. La historia, sin embargo, revela lo contrario: el Estado interviene, sí, pero casi siempre para garantizar la rentabilidad del capital, no para proteger a las mayorías.

Cuando se flexibilizan leyes laborales bajo la promesa de “atraer inversiones”, cuando se destruyen fondos de pensión, se aumenta la edad jubilatoria o cuando se recortan derechos laborales en nombre de la competitividad, no se actúa como árbitro: se actúa como garante del capital.

Cuando el sistema financiero global colapsó por su propia especulación, los gobiernos salieron a rescatar bancos y aseguradoras con dinero público. En Estados Unidos, el plan TARP destinó más de 700 mil millones de dólares a salvar entidades privadas. En Europa, los rescates fueron similares. Los responsables de la crisis conservaron sus privilegios; los ciudadanos pagaron el costo con desempleo y recortes.

Se suele decir que el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19, por ejemplo, fue un triunfo del ingenio privado; cuando en realidad fue un triunfo del financiamiento público. Gobiernos de todo el mundo destinaron miles de millones a la investigación, garantizando la compra anticipada de dosis. El riesgo fue socializado, pero las patentes y las ganancias quedaron en manos de Pfizer, Moderna y otras farmacéuticas. La ciencia se pagó entre todos, los dividendos fueron para unos pocos.

En Estados Unidos y la Unión Europea, los subsidios al agro alcanzan cifras multimillonarias cada año. Sin ellos, muchos productores no podrían competir. Lo mismo ocurre con las energéticas, que reciben incentivos y alivios fiscales aun cuando generan ganancias récord. El libre mercado es una fábula: lo que existe son sectores enteros sostenidos artificialmente por la intervención estatal.

Cada vez que una aerolínea entra en crisis, los Estados acuden a salvarla. La justificación es que se trata de sectores estratégicos. Pero el patrón es claro: las pérdidas se socializan, las ganancias se privatizan.

En América Latina, el discurso del mercado autorregulado llegó de la mano del Consenso de Washington en los años 90. Privatizaciones, desregulación, apertura comercial y reducción del Estado fueron presentadas como la receta del progreso. En realidad, consolidaron el dominio de capitales extranjeros y debilitaron la capacidad de los Estados nacionales para orientar el desarrollo. Argentina es el caso paradigmático.

Una de las primeras decisiones de la dictadura militar (1976-1983) fue estatizar la deuda privada, convirtiendo las obligaciones de grandes empresas en deuda pública. Entre las principales empresas beneficiadas, se encuentran Socma (Grupo Macri), Banco Francés, Banco Galicia, Bunge y Born, Loma Negra, Ledesma, entre otras. Un acto de intervención estatal en favor del capital, disfrazado de disciplina de mercado. Luego, en la década de 1990, bajo el gobierno de Menem, se privatizaron empresas públicas estratégicas y se abrió la economía indiscriminadamente. El resultado fue una ola de desempleo y dependencia.

En 2001, el Estado volvió a intervenir, pero no para salvar a los ciudadanos: para sostener al sistema financiero y pagar deudas. Finalmente, con el acuerdo con el FMI en 2018: el préstamo más grande en la historia del organismo fue otorgado a la Argentina, no para estabilizar su economía, sino para garantizar el repago a acreedores internacionales. Todo esto de espaldas al Congreso de la Nación, el único organismo estatal con la competencia de emitir deuda soberana.

En todos estos episodios, el Estado actuó, pero no como árbitro. Fue un actor activo al servicio de intereses corporativos y financieros. La clave de esta dinámica es el lenguaje. Se habla de “flexibilización laboral” para nombrar el retroceso de derechos conquistados. Se habla de “competitividad” para justificar salarios más bajos. Se habla de “estabilidad macroeconómica” para imponer recortes sociales. Se habla de “modernización” para describir la entrega de soberanía económica a corporaciones extranjeras.

Detrás de cada eufemismo está la mano del Estado, legislando en favor del capital. Y detrás de cada mito del mercado libre hay una operación política que invisibiliza la intervención estatal permanente. Si el neoliberalismo logró consolidar su hegemonía global, fue gracias a un dispositivo central: la deuda. La deuda externa no es un fenómeno económico aislado: es un instrumento político de disciplinamiento.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial funcionan como brazos ejecutores de este mecanismo, una especie de «geopolítica de la deuda». Sus préstamos vienen atados a condicionalidades: reformas estructurales, privatizaciones, recortes del gasto público, apertura comercial. Cada dólar prestado equivale a un trozo de soberanía entregada.

Lejos de ser un mecanismo “de mercado”, la deuda es profundamente estatista: son los Estados los que la contraen, los que pagan intereses con recursos fiscales, los que cargan sobre los pueblos el costo de decisiones tomadas en escritorios alejados de toda democracia.

Economistas críticos que desmontaron el mito

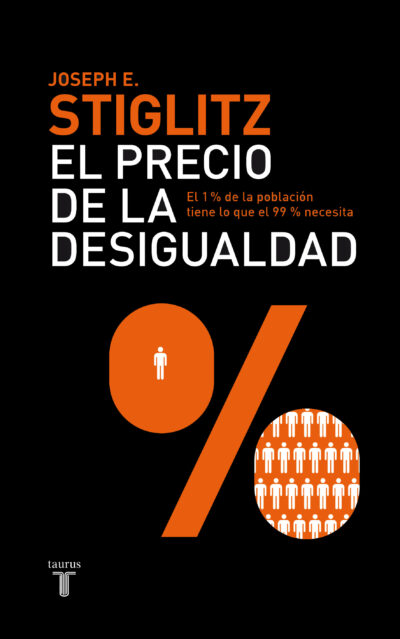

Joseph Stiglitz, premio Nobel de economía, mostró una y otra vez que los mercados no son eficientes: generan asimetrías de información, monopolios y desigualdades. Dani Rodrik explicó que el trilema de la globalización impide tener simultáneamente soberanía nacional, integración económica y democracia: hay que elegir.

Ha-Joon Chang también se encargó de desmontar la mentira del libre mercado, al demostrar que todos los países desarrollados se industrializaron con intervención estatal. La idea de “libre competencia” es un arma discursiva para disciplinar a los países periféricos.

Marcelo Gullo, desde América Latina, lo expresó con su noción de “insubordinación fundante”: las naciones que se desarrollaron lo hicieron desobedeciendo las recetas del poder global. No hay desarrollo sin insubordinación.

Thomas Piketty aportó la evidencia empírica: la desigualdad no se reduce con el tiempo. Al contrario, sin intervención redistributiva, el capital se concentra hasta niveles insostenibles. La autorregulación de los mercados no lleva al equilibrio, sino a la concentración obscena de la riqueza.

El presente rentista que ofrece el neoliberalismo

El neoliberalismo nunca fue la retirada del Estado. Fue, y sigue siendo, la captura del Estado por parte de las corporaciones. Lejos de achicarlo, el neoliberalismo lo reorientó: lo puso al servicio del capital financiero y transnacional. El relato de la “libertad de mercado” no significa ausencia de regulación, sino regulación en un solo sentido: garantizar rentabilidad a los de arriba y disciplinamiento a los de abajo.

El neoliberalismo no solo colonizó la política y la economía. Colonizó también la vida cotidiana.

La vivienda, por ejemplo, ya no es derecho ni propiedad familiar. Airbnb convirtió los hogares en activos especulativos, inflando precios de alquiler y expulsando a poblaciones enteras de sus barrios. Uber transformó los autos en unidades de renta precarizada, donde los conductores asumen los costos y las plataformas se quedan con la tajada.

Spotify y Netflix nos ofrecen acceso, pero no propiedad. Pagamos una suscripción eterna, un alquiler perpetuo por bienes culturales que nunca serán nuestros. Google Drive, iCloud o Microsoft 365 funcionan igual. Nada de lo que guardamos nos pertenece: vivimos alquilando espacio en un servidor ajeno.

La educación y la salud, tampoco se quedan afuera: en EE.UU., la deuda estudiantil es la forma más brutal de esta lógica. Millones de jóvenes hipotecan su futuro para pagar títulos universitarios. En América Latina, la salud se privatiza bajo modelos de “prepaga” donde la cobertura se alquila mes a mes.

El neoliberalismo convirtió la vida en un contrato de arriendo. El ciudadano ya no es propietario de nada: es un inquilino perpetuo en todos los órdenes de la existencia.

Subsidios y rescates, la gran hipocresía del libr mercado

La narrativa oficial insiste en que el Estado debe retirarse para no “distorsionar” el mercado. Pero en la práctica, el Estado interviene cada día, con fuerza, en favor de las corporaciones:

- Rescata bancos cuando sus burbujas especulativas explotan.

- Subsidia empresas energéticas incluso cuando declaran ganancias récord.

- Garantiza contratos leoninos de concesiones a privados que brindan servicios básicos.

- Permite la evasión impositiva de grandes corporaciones con ingeniería fiscal mientras exprime a pymes y trabajadores.

El mercado libre es un mito conveniente: solo existe cuando se trata de ajustar salarios, jubilaciones o derechos laborales. En todo lo demás, el Estado aparece como garante y sostén del capital.

La ilusión del libre mercado como un fantasma que recorre el mundo

Queda claro que el neoliberalismo no es ausencia de Estado. Es un Estado fuerte, centralizado, coercitivo… pero al servicio del capital. Actúa como policía de la rentabilidad privada.

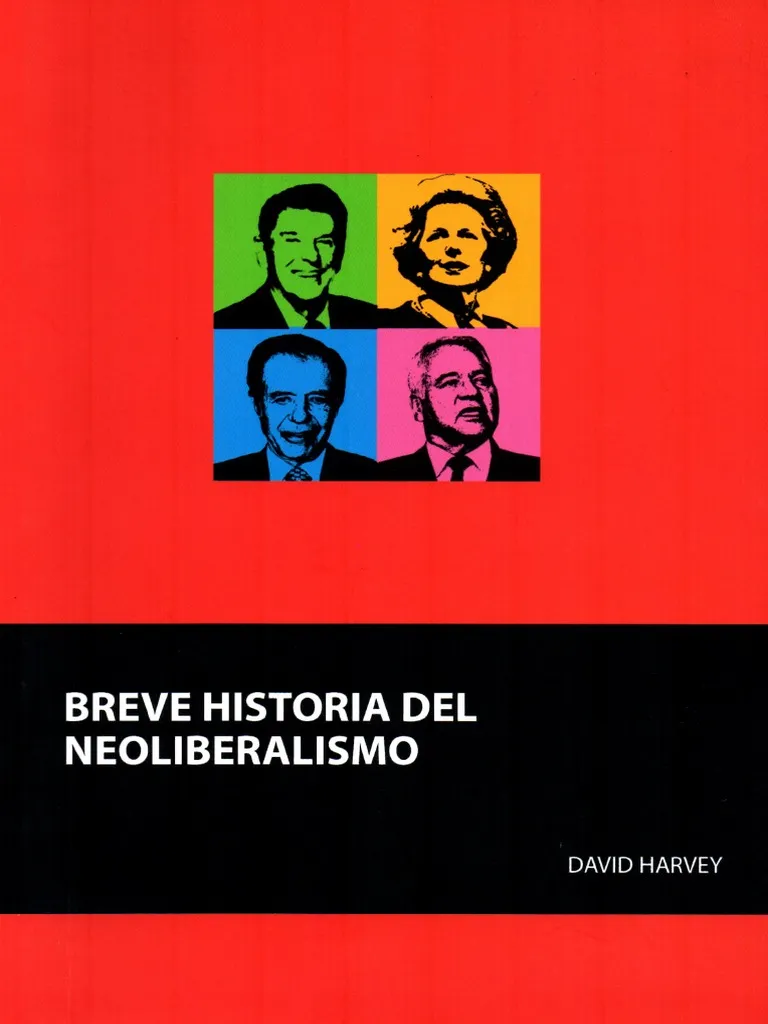

Michel Foucault ya lo advertía: el neoliberalismo no es una reducción de lo estatal, sino una nueva forma de gobierno. El Estado se convierte en gestor de la competencia, en garante de condiciones para que el capital financiero y corporativo florezca.

David Harvey lo formuló en términos de clase, al considerar al neoliberalismo como un proyecto político para restaurar el poder de las élites económicas. Y ese proyecto requiere del Estado como garante, juez y ejecutor.

Lo que hoy llamamos “mercado libre” no es más que un fantasma ideológico. El libre mercado no existe, nunca existió y nunca existirá. Lo que existe es un Estado que interviene día tras día para sostener las condiciones del capital. Lo paradójico es que, al mismo tiempo, ese Estado se presenta como impotente ante los “mercados”. Nos dicen que no hay alternativa, que las leyes de la economía son como las de la física. Pero detrás del eufemismo “los mercados” no hay otra cosa que decisiones políticas, presiones corporativas y relaciones de poder.

Y mientras seguimos creyendo en ese fantasma, la vida cotidiana se convierte en un contrato de arrendamiento eterno.

El entierro del liberalismo económico

Juan Domingo Perón lo dijo con una claridad brutal: “La economía nunca ha sido libre: la controla el Estado en beneficio del pueblo o lo hacen los grandes consorcios en perjuicio de éste.” Esa frase, lanzada hace más de medio siglo, sigue siendo hoy la mejor síntesis de lo que intentamos desentrañar: el mercado libre nunca existió.

La economía jamás flotó sola, como esfera autónoma. Siempre fue dirigida, moldeada, encauzada. La cuestión nunca fue si se regula o no: la cuestión es quién regula y a favor de quién.

El liberalismo económico, que predica la autorregulación de los mercados, está muerto desde hace tiempo. Murió cada vez que un Estado salvó bancos con dinero público. Murió cada vez que subsidió a empresas que quebrarían sin ayuda. Murió cada vez que una deuda externa hipotecó a generaciones enteras para garantizar las ganancias de acreedores extranjeros. Murió, pero como todo cadáver con poder simbólico, sigue gobernando bajo la forma de un fantasma.

Ese fantasma opera en los discursos y en el sentido común: “los mercados están nerviosos”, “los inversores exigen confianza”, “no hay alternativa”. Palabras que encubren relaciones de poder. Los mercados no existen como fuerzas naturales; existen como conglomerados de intereses concretos que presionan sobre gobiernos para arrancarles concesiones.

Hoy, en el neoliberalismo rentista, la ficción llega al paroxismo. El ciudadano ya no es propietario de nada: paga un alquiler perpetuo por su casa, su auto, su música, su nube digital. Vive endeudado, precarizado, disciplinado. El mercado, ese supuesto árbitro impersonal, se reduce en la práctica a un sistema de extractivismo cotidiano. En América Latina, y en particular en Argentina, la deuda externa expone crudamente esta realidad: no es mercado, es intervención estatal en favor de acreedores. Es política pura, disfrazada de economía técnica.

Por eso la pregunta que debemos hacernos no es si los mercados son libres. Esa discusión está agotada: no lo son, nunca lo fueron, nunca lo serán. La pregunta real es: ¿quién controla al Estado que regula en nombre del mercado, pero en favor del capital?

Mientras no se dispute esa pregunta, la democracia se vuelve un teatro vacío. El liberalismo económico seguirá gobernando como ideología espectral, legitimando un orden donde la mayoría es despojada de todo, incluso de la ilusión de libertad. Y quizás el mayor desafío de nuestro tiempo sea precisamente ese: exorcizar al fantasma del mercado libre y recuperar la política como lo que siempre fue, la disputa por quién dirige la economía y con qué fines.